« 2017年11月 | メイン | 2018年1月 »

2017年12月17日

Apple IIc その7

12/7の日記のその後です。eBay(セカイモン経由)で、Apple IIe, IIc用の純正ジョイスティックを入手しました。

ゲームなんてそんなにやらないだろうとは思っているのですが、非常に状態の良さそうな出物を見つけて、衝動的に入札してしまいました(^^;) eBayはいわゆる"即決"の出品(オークションではなく言い値での販売)が多く、これもそうだったのですが、衝動買いしやすくて良くないですね(笑) でもApple IIのジョイスティックは当時としては珍しいアナログスティックで、更にBASICからも簡単に扱えるということで、技術的にも興味を惹かれました。

ゲームなんてそんなにやらないだろうとは思っているのですが、非常に状態の良さそうな出物を見つけて、衝動的に入札してしまいました(^^;) eBayはいわゆる"即決"の出品(オークションではなく言い値での販売)が多く、これもそうだったのですが、衝動買いしやすくて良くないですね(笑) でもApple IIのジョイスティックは当時としては珍しいアナログスティックで、更にBASICからも簡単に扱えるということで、技術的にも興味を惹かれました。

なお、この製品には販売時期によってバリエーションがあり、このオレンジのボタンのタイプは初期型だそうです。後期型ではグレイになっています。ボディの色は、おそらくApple IIeまでと同じベージュで、IIcの色とは少し違います。これも後期型では変わっているようです。また、初期型にはジョイスティックの傾き角度を制限する機構があり、裏にツマミがあります。ただ、物理的なストッパーで制限しているだけで、あまり良い感触ではありません。

写真は分解清掃したあとの状態です。元々かなり綺麗だったのですが、手に触れるものなので可能な限り洗浄しました。ボディ、スティック、ボタンは洗剤と重曹水で洗浄しています。黄ばみはほとんど見られないので、漂白はしません。この色だと黄ばまないのかもしれませんね。ケーブルとコネクタは無水エタノールで何度も拭きました。金属部分は少し酸化していますが、その他はほぼ完璧に綺麗になりました。

実は、このジョイスティックを落札したのは、もうかれこれ1ヶ月も前の話です。出品者はドイツの人で、その人はすぐにドイツのセカイモンの物流センターまで送ってくれたのですが、その後セカイモンが、これは本当にアップルの製品なのか疑わしいのでメーカーに確認するとか言い出して、時間がかかってしまいました。こんな昔の、元々そんなに高いものではない周辺機器に偽物があるとは思えなかったのですが、案の定、問題ありませんでした。セカイモンは真贋確認はしないと公言しているのに、なぜ今回は行ったのかも疑問です。ドイツ、もしくはアップルがうるさいんですかね? まあ、税関で引っかかるのも嫌ですが、やるならしっかりした人に鑑定して欲しいものです。

あとジョイスティックだけでなくマウスも欲しいのですが、意外と高いんですよね。対応アプリも少ないだろうし、ちょっと迷っています。まあ、機会があれば(^^;)

関連リンク

・Apple IIc その8 (2018年01月26日)

2017年12月 9日

SwissMicros DM-16

以前にも書いたことがありますが、昔Hewlett-PackardにHP-16Cというプログラマ向けの電卓がありました。1982年発売のモデルで、基数変換やビット演算などが簡単に行える、プログラマとしては非常にそそられるガジェットです。日本では昔5万円くらいで売られていたようですが(本国では$150)今でもオークション等では数万円くらいで取り引きされています。欲しいけど、とても買えません。

先日ネットを眺めていたところ、この16Cのクローン電卓があることを知りました。スイスのSwissMicrosという会社の製品で、いくつかのHP電卓のクローン製品が販売されています。日本円で1万円くらいだったので(送料が2千円ちょっと)衝動的に買ってしまいました(^^;)

先日ネットを眺めていたところ、この16Cのクローン電卓があることを知りました。スイスのSwissMicrosという会社の製品で、いくつかのHP電卓のクローン製品が販売されています。日本円で1万円くらいだったので(送料が2千円ちょっと)衝動的に買ってしまいました(^^;)

16Cのクローンには、オリジナルと同サイズのDM-16Lと、クレジットカードサイズのDM-16があるようで、どちらにするか迷ったのですが、同サイズだといかにもパチもん臭いし(失礼(^^;) )小ささはオリジナルにないメリットでもあるので、後者にしました。

Webで注文(支払いはPayPal)してから9日後にポストに投函されていました。注文後に自動送信されてきたメール以外、ずっと何も音沙汰なしで少し心配になりましたが、海外だし、まあこんなもんですかね。

本体のほうは、はじめに1つ問題がありました。計算はできるものの、肝心の基数変換が正常に動作しません。HEX, DEC, OCT, BINなどのボタンを押すと、何やら数値は変わるのですが、全く意味が分からない値になります。そこでふと気づきました。これ、ハードウェアはDM-16だけど、中身のソフトウェアは別のモデルのものが入っているのではないだろうかと・・・。

そこで試しにファームウェアをアップデートしてみたところ、無事に使えるようになりました(^^;)

そこで試しにファームウェアをアップデートしてみたところ、無事に使えるようになりました(^^;)

なおアップデートの過程で分かったのですが、ボディ裏のリセットボタンを押すとモデル名やファームウェアのバージョンが表示されるようです。やはり予想どおりDM15になっていました。5と6は間違いやすいとは思いますが、ちゃんとした検品はしてなさそうですね・・・。

ちなみにリセットボタンは2つの穴のうち、ボディの角のネジに近いほうです。ボタンは思ったより深い位置にあり、シャープペンシルだと届かなかったので、細いドライバーで押しました。PCと繋ぐためのケーブルは付属していませんが、昔よく使われたMini USB端子でした。よくAndroid端末で使われている薄いやつではなく、昔のデジカメ等に多かった、ちょっと厚みのある台形のやつですね。

外装の品質管理にも少々問題を感じました。製造国は書いていなかったのですが、たぶんスイス製ではないんでしょうね。まず、本体の裏面はチタンらしいのですが、傷や汚れ、微妙な歪みが気になりました。黒ずんでいたので、最初は錆びかとも思ったのですが、チタンは錆びないようだし、よく分かりません。とりあえず無水エタノールで拭いたらマシになりましたが、傷や歪みはどうしようもありません。まあ、ケースに入れると見えないし、それほど気になるわけではありませんけどね。質感はモロに金属で重厚感があり、逆に新鮮です。

また、液晶の中に小さなゴミ(ホコリ)が混入していました。これはかなり気になったので、分解して取り除きました。電池を替えるときも分解が必要なので、裏側のパネルはネジを外せばすぐに開きます。液晶はウレタンフォームっぽい素材に両面テープを貼ったもので固定されていましたが、これも簡単に剥がせて、その後ちゃんと戻せました。

なお、クレジットカードサイズのほうはケース(ポーチ)なしと書いてあったのですが、実際には付属していました。セミハードケースという感じで意外と丈夫そうな作りですが、もともと厚みがあるボディ(6〜7mm)が更に厚くなってしまうので、あまり格好良いとは言えません。表面は布で、質感はまあまあです。

なお、クレジットカードサイズのほうはケース(ポーチ)なしと書いてあったのですが、実際には付属していました。セミハードケースという感じで意外と丈夫そうな作りですが、もともと厚みがあるボディ(6〜7mm)が更に厚くなってしまうので、あまり格好良いとは言えません。表面は布で、質感はまあまあです。

機能的なことは、まだあまり試せていませんが、思ったより好感触です。液晶の表示はコントラストが高く、普通に綺麗です。(上の写真は斜めから撮影したせいか少し見にくく写っています) 小さいので使い勝手は良くないだろうと思っていたのですが、ボタンの感触なども含め、まずまずでした。

説明書の類は何も入っていなかったので(紙1枚すら入っていなかった)まだよく分からないところもありますが、オリジナルの16Cと同じなので、ネットで調べてみたいと思います。SwissMicrosのサイトにも、オリジナルのマニュアル(英文)へのリンクがありました。(たぶん非公式)

2017年12月 7日

Apple IIc その6

11/26の日記のその後です。Cと順番が逆になってしまった気もしますが、BASICでのプログラミングもちょくちょく試しています。

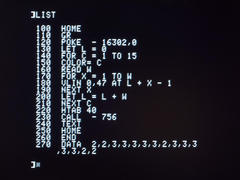

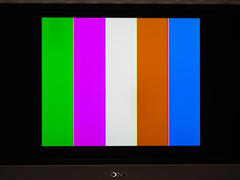

例によって、まずいつものカラーバーを作ってみました(^^;) Apple IIのBASICは、当時の日本のPCのものと比べると、だいぶ雰囲気が違いますね。これまでのNECや富士通などと同じマイクロソフト製のはずですが、基本設計が古い(1977年頃?)からでしょうか。また、Apple IIはグラフィックスのモードもいくつもあって、それによっても違いが大きいようです。描画のコマンド等も、モードによって違うんですよね。まだ全貌は掴めていませんが、ネット情報を元に作ってみました。

まずこれはLow-Resolutionモードです。40x48という低解像度で、非常に大きなピクセルとなりますが、描画は早く、1秒くらいで終わります。ピクセルというより、もうキャラクターみたいなサイズですね。また、このモードでは、当時としては飛び抜けて多い16色表示(黒を含む)が可能です。

横40は15で割り切れないので、中央と左右それぞれ2ヶ所を2ピクセル、他を3ピクセルとして描画しました。また、矩形を書くコマンドはないようなので、線の描画を繰り返しています。

なお、行番号110のGRという部分がLo-Resモードに切り替えるコマンドです。このモードは本来、40x40のグラフィックスと画面下端のテキスト4行がミックスされたモードですが、グラフィックスのみの40x48にすることも可能です。今回はそちらを使用しました。

このためのコマンドは用意されていないので、行番号120のように特定のメモリに値を書き込むことで設定します。マシン語的なやり方ですね。ちなみにマイナス記号と16302のあいだにスペースが入っていますが(勝手に入ってしまう)数値の-16302のことです。これは10進数で表現したメモリアドレスで、そこにゼロを書き込んでいるわけですね。16進数で書いたほうが読みやすいのですが、参考にした情報がこうなっていました。書き換えても良かったんですが、マイナス値を16進数に変換するのは間違えやすいし、面倒なんですよね(^^;)

Apple IIのBASICでは16進数で数値を書くことはできないようです。

行番号230もマシン語ルーチンのコールで、パラメータはアドレスです。これは何かキーが押されるまで待つルーチンで、INKEY$みたいな処理ですね。最後に押されたキーの種類を得るには、また別のルーチンがあるようです。今回は必要ないので、何かキーが押されたら、行番号240のTEXTでテキストモードに戻して、そのあと終了しています。

ちなみに、ソース中の変数への代入文はLETを省略せずに書いていますが、これには理由があります。Apple IIでLISTを実行すると行番号とプログラムのあいだにスペースが2個入って表示されるのですが、LETを省略した代入文を書くと、なぜかそこだけスペースが1個になってしまうのです。理由は分からないのですが、見た目が変なのでこうしました。

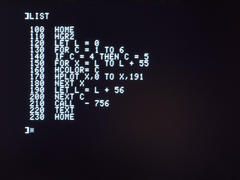

次はHigh-Resolutionモードです。こちらは280x192ピクセルですが、色は6色しか出ません。それでも、中間色っぽい色が多くて良い感じですね。あえてそうしているのではなく、NTSCだからこんな色なのでしょうか? まだよく理解できていません。

こちらは描画に10秒くらいかかります。行番号110のHGR2がHi-Resモードへの切り替えですが、こちらはグラフィックスのみのモードです。ここをHGRにするとグラフィックスとテキスト4行のミックスになるようです。Hi-Resはコマンドが別々に用意されているのですね。線を引くコマンドもLo-Resと全然違います。この統一感のなさはなんなんですかね(^^;)

更にApple IIeの後期型以降のモデル(?)にはDouble High-Resolutionモードというのがあって、540x192の16色表示ができるそうです。私のIIcも対応しているはずですが、残念ながらまだBASICでの扱い方がよく分かりません。コマンド等はなく、直接VRAMに描かないといけないのかもしれません。ネットを検索すると、ディザリングを効果的に使った、ちょっとした写真のような画像もたくさん見られます。時代を考えると、なかなか凄いですね。

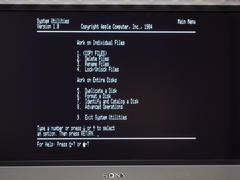

以上、まだ短時間しかいじっていませんが、はっきりいってApple IIのBASICでのプログラミングは苦痛です。まず、なんといってもスクリーンエディタがありません。修正には行単位で打ち直す必要があります。また、RENUMBERコマンドがないので、プログラムの改変がもの凄く大変です。DOS 3.3ベースのBASICには外部コマンドとしてRENUMBERがあったようですが、なぜか後継のProDOSではなくなっています。どういうことなんですかね。

ただ、Apple IIにはサードパーティ製のフルスクリーンエディタがいくつか存在し、そういったものを使えば良いようです。現在ではフリーになっているものもあり、RENUMBERを含め、便利な編集機能がたくさんあります。実は既に入手して試しているので、機会があればまた書いてみたいと思います。実際、そういうのを使わないとやってられませんからね。

なお、最近は寒くなってきたので、主に自室の液晶テレビに繋いで、こたつで作業しています(^^;) 上の写真もそれを撮影したものです。古い26型のテレビなのですが、40桁表示なら不満なく見られます。ただ、80桁表示は思ったより汚いですね。字はほとんど読めません。左の写真はシャッタースピードが遅いせいか潰れて意外とマシに見えますが、実際にはもっと明暗の差がついた表示になり、非常に見づらいです。

なお、最近は寒くなってきたので、主に自室の液晶テレビに繋いで、こたつで作業しています(^^;) 上の写真もそれを撮影したものです。古い26型のテレビなのですが、40桁表示なら不満なく見られます。ただ、80桁表示は思ったより汚いですね。字はほとんど読めません。左の写真はシャッタースピードが遅いせいか潰れて意外とマシに見えますが、実際にはもっと明暗の差がついた表示になり、非常に見づらいです。

純正のモニタもコンポジット接続のはずですが、ちゃんと読めるんですよね? 前回までの私のPC用の8インチモニタ(アップスキャンコンバータ経由)でも、綺麗とまでは言えないけど読めるのですが、何が違うんでしょう。I/P変換とか、Y/C分離とかのアルゴリズムの差でしょうか? 機会があれば他のテレビでも試してみたいと思っています。

でも、コンピュータをテレビに繋いで使う最大の問題点は、テレビを見ながら作業ができないことですね(笑)

関連リンク

・Apple IIc その7 (2017年12月17日)

2017年12月 2日

写真日記241

養老渓谷にある粟又の滝というところに行ってきました。紅葉の時期ということもあって凄い人出でしたが、色づきはもう1つですかね。

|

|

||

|

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (19mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/45秒), ISO 800 |

PENTAX, K-5 II s

DA★16-50mm F2.8 (16mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/45秒), ISO 3200 |