2025年10月28日

NOVATION MiniNova

先日かなり寒くなった日があってこたつを出したのですが、なぜかこたつではシンセを弾きたくなります(何気に至福の時間です(^^;) )先週末に手持ちのシンセをいろいろ出してきて遊んでいたらウェーブテーブルシンセが欲しくなって、NOVATIONのMiniNovaを衝動買いしてしまいました。

ちょっと古い(10数年前?)シンセですが、昔からデザインが好きで気になってたんですよね。円安のせいかだいぶ高くなっていましたが、春頃からほとんど物欲がなくなっていて久々だったので買ってしまいました。

ちょっと古い(10数年前?)シンセですが、昔からデザインが好きで気になってたんですよね。円安のせいかだいぶ高くなっていましたが、春頃からほとんど物欲がなくなっていて久々だったので買ってしまいました。

まずはプリセット音色をひととおりチェックしましたが、ウェーブテーブルシンセらしい幻想的な音が多くて何度も寝落ちしそうになりました。シンセあるあるですね(^^;) でも奇をてらったようなものは意外と少なくて実用的な音色が揃っています。ベースやリード系の音も良く、バンドでも使えそうだなと思いました。ボタン類は少なめだけど操作性も良好です。パネルも画面も文字が大きくて、老眼にも優しいですね(笑)

実はKORGのmodwaveとは最後まで迷いました。これよりちょっと高くてちょっと大きいので断念しましたが、音は凄いし(ソフトウェア版を試した)Kaoss Physicsも面白いので、そのうち買ってしまうかもしれません。

2025年5月20日

Paul Reed Smith CE 24

3年前に無金利36回ローンで購入したストランドバーグの支払いが今月で終わります。月々6千円台ということで全く負担感がなかったので、またギターを買うことにしました。2ヶ月ぶり12本目。もう完全に歯止めが効きません(^^;) でもバンドとかやらなくなって久しいですが、今が人生でいちばんギターが好きかもしれません。

最初はギブソンのセミアコを買おうと思っていたのですが、いろいろ物色してポール・リード・スミス(以下PRS)にしました。モデルはボルトオンのCE 24です。色はFire Red Burstで、派手すぎず地味すぎない絶妙な色で気に入りました。

最初はギブソンのセミアコを買おうと思っていたのですが、いろいろ物色してポール・リード・スミス(以下PRS)にしました。モデルはボルトオンのCE 24です。色はFire Red Burstで、派手すぎず地味すぎない絶妙な色で気に入りました。

前回のストランドバーグより1.5倍くらい高いので、今回は48回払いです。それでも月々の支払いは7千円台で、大差ありません。

ひとしきり弾いてみましたが、持った感じはストラトに近いですね。ボディは大きめだけど薄くて軽いし、ネックが22フレット接続ということでハイポジションまで弾きやすいです。

トレモロ・ユニットはフェンダーのシンクロナイズドトレモロに似たオリジナルのもので、チューニングが狂いにくいという評判でしたが、半信半疑でした。でも悪くないですね。ロック式トレモロほどではありませんが安定しています。アーム操作もアップ/ダウンともに柔らかく好感触です。気に入りました。

また、地味だけど個人的に歓喜したのはボリュームポットの回転の軽さです。以前ストランドバーグに取り付けた、分解してグリスを塗り直して軽くしたポットに近い感触です。個体差ではなくPRSは皆こうなんですかね? もし意図してやっているのだとしたら素晴らしいですね。やはり小指1本で回せないと使いにくいですから。

ペグはロック式ですが、こちらも回転が軽めで精度が高いように感じました。見た感じ支柱は真鍮でしょうか? 良いパーツを使っている感じがします。ちなみにこのCEは2024年モデルですが、既に2025年モデルが発表されていて(お店ではまだ見かけない)どうやらペグが新しくなるようです。見た目も大きく変わるのですが、ボタン部分は白くなって(樹脂製?)どちらが良いかは微妙な感じです。せっかくだから入荷を待とうかとも思ったのですが、こういう白木のヘッドには合わないような気もしたので、古いほうで良しとしました。他の、ヘッドまで色がついたモデルには合いそうですね。

ボディはグロス仕上げでとても美しいです。メイプルのトラ目も良い感じに出ています。指板はローズウッドですが、やけに黒いんですよね。エボニーのモデルもあるので、最初はそっちなのかとも思いましたが、これは個体差でしょうね。

音は、メーカーの動画なども見ていたので、ほぼその印象どおりでした。一般的なマホガニーのセットネックのPRSに対して、メイプルのボルトオンならこうなるよね的な音で、ハイが鋭く感じます。ハーモニクスもそこそこ多めで好みのサウンドに近いです。おそらくパーツを交換したりせず、このまま使うと思います。

2025年3月12日

Fender Made in Japan Hybrid II Telecaster

最近ちょっと風邪を引いたりしていたせいかメンタルが少しおかしいと感じることがあって、こういうときは買い物だ〜と思って、ギターを買ってしまいました。FenderのMade in Japan Hybrid II Telecasterです。色はVintage Natural。

テレキャスは機会があれば欲しいとは思っていたのですが、積極的に検討したことはありませんでした。でも今回この色を見つけて、一目惚れに近い感情が湧きました。昔はこういうナチュラル系のフィニッシュはあまり好きじゃなかったのですが、この色は少し濃い目で、テレキャスの古臭いデザインに凄く合うと思います。完全にデザイン買いです(^^;)

テレキャスは機会があれば欲しいとは思っていたのですが、積極的に検討したことはありませんでした。でも今回この色を見つけて、一目惚れに近い感情が湧きました。昔はこういうナチュラル系のフィニッシュはあまり好きじゃなかったのですが、この色は少し濃い目で、テレキャスの古臭いデザインに凄く合うと思います。完全にデザイン買いです(^^;)

小一時間ほど弾いてみましたが音も満足です。最近シングルコイルもかなり好きになりました。昔は「ハムバッカーにあらずんばギターにあらず」みたいに思っていたんですけどね(笑) 歳をとると音楽性も音の好みも変わりますね。ストラトを弾いても良いな〜と思うし、HSHレイアウトのセンターピックアップもかなり使えるように感じます。もしかすると普段メインで使っているBlackstarのアンプがシングルの音に合うのかもしれません。

実はテレキャスを弾くのは初めてなのですが、ボリュームノブとセレクターの距離が近いことはずっと気になっていました。セレクターがリアにあるとボリュームにくっつきそうなくらいになりますからね。でもボリューム操作は問題なさそうです。ちょっと角度を変えれば小指1本で回せます。すぐに慣れました。ローレットが深いのでボリュームを下げるだけでなく上げるのもとても楽です。ここはこれまで所有したギターの中でもトップクラスかもしれません。ポットの回転も緩めで好みでした。ただ、セレクターをリアから他のポジションに素早く切り替えるのは難しそうですね。隙間に指が入りませんからね・・・。

またこのギターはヴィンテージロッキングチューナーという、いわゆるロックペグを搭載しています。ペグの穴で弦をロックできるというもので、グルグル巻く必要がありません。これならロック式トレモロに近いレベルでチューニングが安定するはずです。期待どおり、激しくチョーキングしてもほとんどチューニングが狂いませんでした。素晴らしい! これで、このギターはガンガン弾けます。

ちなみに販売価格は13万円弱。ギターを買うのは8ヶ月ぶり11本目です。そんなにあってどうするんだと自分でも思いますが、もう完全に開き直ってます。まあ日本製のフェンダーはいざとなれば、そこそこの値段で売れますしね(^^;)

2024年7月 1日

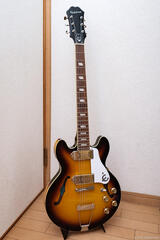

Epiphone Casino Coupe

ふと思い立って、エピフォンのカジノクーペというアーチトップギターを買いました。

ビートルズが使用していたことでも有名なカジノを小型化して、ネックジョイントを19フレット接続に変えたモデルです。ギブソンのES-335に対するES-339のようなコンセプトのギターですね。

ビートルズが使用していたことでも有名なカジノを小型化して、ネックジョイントを19フレット接続に変えたモデルです。ギブソンのES-335に対するES-339のようなコンセプトのギターですね。

実は昨年、同社のリヴィエラを買った頃から気になっていたのですが、当時はどこにも在庫がなく(店によっては生産終了と書かれていた)諦めていました。しかし先日なんとなくチェックしてみたところ今は在庫があるようで、衝動買いしてしまいました。色はVintage Sunburstです。(これしかなかった) 価格は5万円台半ばでした。ちなみにギターを買うのはこれで10本目になります。以前はそんなに買ってどうするんだと悩んだりもしましたが、最近はもう吹っ切れました(笑)

リヴィエラは非常に音が良く今でも買って良かったと思っているのですが、やはり大きいので弾きやすいとは言えません。特に私はこたつで(座椅子で)弾くことが多いので、床に当たって弾きにくいです。こうやって並べて撮影してみるとそれほど差があるようには見えませんが、座って構えてみると大きな違いを感じます。このサイズだともうストラトとか、普通のギターの感覚ですね。またオリジナルのカジノもそうですが、このギターはセミアコのように薄いけど中身はセンターブロックのないフルアコ構造なので非常に軽く(2.6kgくらい)とても気軽に弾けます。

リヴィエラは非常に音が良く今でも買って良かったと思っているのですが、やはり大きいので弾きやすいとは言えません。特に私はこたつで(座椅子で)弾くことが多いので、床に当たって弾きにくいです。こうやって並べて撮影してみるとそれほど差があるようには見えませんが、座って構えてみると大きな違いを感じます。このサイズだともうストラトとか、普通のギターの感覚ですね。またオリジナルのカジノもそうですが、このギターはセミアコのように薄いけど中身はセンターブロックのないフルアコ構造なので非常に軽く(2.6kgくらい)とても気軽に弾けます。

フルアコは初めてですが、やはり生音も大きめですね。でもむしろ余韻が気持ち良いくらいで、作曲するときとかアンプを通さず使うのに良いギターだなと思いました。もちろん、そのまま人に演奏を聴かせようと思うほどの音量は出ませんけどね。

ピックアップは古のギブソンのギターに搭載されていたP-90タイプのシングルコイルで、これも初めてです。私は元々ハムバッカー派ですが、1つ持っていても良いなと思っていました。しかし、このピックアップをまじまじと見たのは初めてですが、やたらとデカいですね(^^;)リヴィエラのミニハムバッカーより遥かに大きいです。

2024年6月19日

ZOOM H1essential

ZOOMのポータブルPCMレコーダー、H1essentialを買いました。

実売1万2千円くらいの低価格で、いま話題(?)の32bitフロートに対応しているということで、1月に発表されたときから欲しいと思っていました。この手のものは買ってもあまり使わないので最近は手を出しませんでしたが、この値段なら持っていてもいいなと思えました。32bitフロートについての説明は省きますが、手軽に録音を始められるという点で、とても私向きの製品です。

また本体と別売りのアクセサリーパックも買いました。こちらはUSBアダプターとケーブル、風よけのウィンドスクリーンなどがセットになっていて割高ですが(4千円くらい)やはりこのぴったりサイズのケースが欲しかったんですよね。なお、下の写真のように開けたままにはできません。これは手で押さえて撮影したものです(^^;)

先週の金曜日に届いて、さっそくアコースティックギター(エレアコ)とウクレレを録音してみましたが、期待以上です。録音レベルの調整は不要(というかこのレコーダーの場合は調整すらできない?)ということで、三脚に取り付けて適当な位置に置いて録っただけですが、満足いく音で録音できました。わりと近くでエアコンがガーガー動いていたのですが、マイクが近かったからか、驚くほどローノイズに録れました。

先週の金曜日に届いて、さっそくアコースティックギター(エレアコ)とウクレレを録音してみましたが、期待以上です。録音レベルの調整は不要(というかこのレコーダーの場合は調整すらできない?)ということで、三脚に取り付けて適当な位置に置いて録っただけですが、満足いく音で録音できました。わりと近くでエアコンがガーガー動いていたのですが、マイクが近かったからか、驚くほどローノイズに録れました。

演奏も映像も適当ですが、Twitter(X)に動画を載せたので以下に引用しておきます。(そういやTwitterっていつのまにか動画だけ埋め込めるようになったのですね)

金曜に録音した32bitフロートのデータ、やっと編集できた。動画も演奏も適当だけど、DAWで短くカットし、小さかった音量を上げ、軽くリバーブだけかけた。iMovieで音を合成してエンコードしたら音質が少し落ちたけど、エアコンがガーガーついてた部屋で適当に録っただけにしてはローノイズで上出来。 pic.twitter.com/YsCKnKwRvH

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) June 17, 2024

ギターよりもっと音量が小さいウクレレも試した。録音レベル調整は不要というか、調整じたいできないんですねこのレコーダー? でも32bitフロートなので解像度が高く、音量を上げても高音質のままって理解でOK? ギターと同じマイク位置で録ったら姿勢が悪くなって動画はやたらローアングルに(笑) pic.twitter.com/gtYaBqfD2O

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) June 17, 2024

音声データの波形を見た段階ではかなり録音レベルが小さく見えたので、DAWで音量を上げる処理(ノーマライズ)をしています。(ノーマライズはレコーダー本体でも可能) 32bitフロートはレベルが低くても解像度が高いので高音質ということなんですかね。比較してみたわけではありませんが、理屈は分かります。逆に大音量でも音量を下げればクリップしない音を取り出せるそうですが、そちらはなかなか自宅では試せませんね(^^;)

また楽器のすぐ近くで録ってちょっとデッドだったので、軽くリバーブだけかけました。その後96kHz/24bitのWAVとして書き出したあと、iMovieで別に撮ってあった映像と合成しました。エンコードした時点で48kHz/16bitになっているようなので少し音質が落ちていますが(特にギターのほうは差を感じた)参考にはなるかと思います。

2023年10月 3日

Roland Boutique JU-06A

先日、久しぶりにArturiaのMicroBruteをいじっていたところ、改めてこのサイズ感がとても好ましく思えました。音も凄く好みなので愛着もあるのですが、モノフォニック(単音しか鳴らない)というのが難点です。鍵盤で弾いていると、すぐに飽きてしまうのですよね。

ポリフォニック(和音が鳴る)シンセならKORGのminilogueもあるのですが、こちらはいかんせん大きすぎます。膝の上に置いて弾く気にはなれません。そんなわけで、デジタルでもいいから何かポリフォニックの小さなシンセが欲しいと思うようになりました。

いろいろ物色していると、ローランドのBoutiqueシリーズが理想的に思えました。音源モジュール(何種類かある)に25鍵の専用キーボードを接続(というか合体)できるデザインが秀逸ですね。音源部をチルトアップできるのもクールです。発売された頃(2015年?)はデジタル音源なのに値段も高いということで興味を持てませんでしたが、あれからアナログシンセはいろいろ買って一定の満足感は得られたので、最近はこういうお手軽なヴァーチャル・アナログ音源もアリだなと思えるようになりました。他の音源も新機種がいろいろ増えていて、以前より魅力的になっているように感じました。値段も、先日マイナポイントで2万円分のポイントを貰ったので、それを足しにすればたいした負担じゃないなと思ったら、もう買うしかなくなりました(^^;)

音源は数年前に出たJU-06Aにしました。ローランドの往年の名機であるJUNO-60とJUNO-106を再現したモデルです。同時発音数は実機より少ない4音ですが、まあこの25鍵のキーボードで弾いて遊ぶには十分です。作った音色を保存できるのも、気楽に使うなら重要ですね。

音源とキーボードの接続は昔ながらのフラットケーブルなのですが、少し奥まった位置にコネクタがあって、意外と苦労しました。ピンを曲げないよう注意する必要もあり、気軽にちょくちょく音源を交換したりするのはちょっと怖いですね。せっかくだから、そのうちもう1台(ピアノの音が欲しいのでPCM音源の何かを)欲しいと思っているんですけどね。

音源とキーボードの接続は昔ながらのフラットケーブルなのですが、少し奥まった位置にコネクタがあって、意外と苦労しました。ピンを曲げないよう注意する必要もあり、気軽にちょくちょく音源を交換したりするのはちょっと怖いですね。せっかくだから、そのうちもう1台(ピアノの音が欲しいのでPCM音源の何かを)欲しいと思っているんですけどね。

チルトアップ機構は音源部を持ち上げて裏にある折りたたみ式の支柱の上に乗せるだけなので(固定されるわけではないので)そのまま持ち歩いたりはできません。支えも意外と弱そうで、動かしていたら一度バネが外れてしまって苦労しました。

また、私が購入した個体には、本体下部に(左から4つ目の白鍵の上あたり)大きな傷がありました。実際には最初からあったのか、取り付けに苦労してるとき気づかず引っ掻いたのか(だとしらかなり塗膜が弱い)分からなかったので、返品はしませんでした。銀色の地金が見えて目立っていたのですが、黒の油性ペンで塗ったら気にならなくなったので、まあOKです。

音はプリセットをざっと聴いてみた限りですが、悪くないですね。ポリフォニックということで和音を弾いて楽しめるPAD系の音色が充実しているように感じました。また、これまで聴いたことがないような不思議なシンセサウンドもあって驚かされました。

ケースも用意しました。A4ファイルサイズなのでPCケースが使えると聞いて、まずはダイソーで13.3インチPC用のケースを買ってみました。400円+税です。失敗しても諦めがつく値段ですね。

ケースも用意しました。A4ファイルサイズなのでPCケースが使えると聞いて、まずはダイソーで13.3インチPC用のケースを買ってみました。400円+税です。失敗しても諦めがつく値段ですね。

2023年9月27日

MACKIE ProFX12v3 その後

4日の日記のその後です。テレビ視聴用ということもあって毎日のように使っています。機能的には問題ありませんが、使い勝手の部分でいくつか気になるところがあったので、対策しました。

まず、安かったので純正カバーを買ってみました。ミキサーは埃まみれになると掃除が大変ですからね。本体を買ったときには主要なお店のどこにも在庫がなかったのですが、数日後にAmazonを見たら入荷していました。3千円弱でした。

まず、安かったので純正カバーを買ってみました。ミキサーは埃まみれになると掃除が大変ですからね。本体を買ったときには主要なお店のどこにも在庫がなかったのですが、数日後にAmazonを見たら入荷していました。3千円弱でした。

後ろの部分はマジックテープで剥がせるようになっていてケーブルを挿したままにできるのが便利です。ただ、それでも変換アダプターを使うと長くなってしまうので、更に収まりが良くなるよう、繋ぎっぱなしにするケーブルはL字アダプターを経由するようにしました。これでスッキリです。

次に、フェーダーのノブを変えました。カタログ写真などを見て昔から気になっていたのですが、マッキーのフェーダーのノブは形状が独特なんですよね。

次に、フェーダーのノブを変えました。カタログ写真などを見て昔から気になっていたのですが、マッキーのフェーダーのノブは形状が独特なんですよね。

このほうが使いやすいのだろうかとずっと半信半疑でしたが、やはり普通のノブと比べて1本指で操作しにくいし、色が黒いので視認性も悪いです。更に、板状なのでヘッドフォン等の細いケーブルが引っかかりやすいという予想していなかった問題もありました。

左は新旧の比較写真です。手前の黒いほうがオリジナルです。ちょっと小さいし、中央部の幅が狭いのが良くないのかもしれません。

左は新旧の比較写真です。手前の黒いほうがオリジナルです。ちょっと小さいし、中央部の幅が狭いのが良くないのかもしれません。

2023年9月 4日

MACKIE ProFX12v3

ふと思い立って、自室用にMACKIEの12chミキサー、ProFX12v3を買いました。6年くらい前に買った1世代前の4chモデルからのリプレイスです。4万円くらいでした。

元々、深夜のヘッドフォン使用時に、テレビを見ながら電子楽器をいじるために買ったわけですが、思ったより使用頻度が高く、色々やろうとするとさすがに4chでは(TAPE INがあるので実質6chですが)厳しくなってきました。実はギターアンプを常設して、ライン出力を繋いだままにしたいとずっと思っていたので、もう少しチャンネル数の多いミキサーに買い換えることにしました。他にも、ギターと同時にリズムマシン等を繋いだりしたくなることがありますしね。まあ、それでも12chは少々オーバースペックですが、これより下のモデルだとレベル調整がツマミになってしまうので、ちょっと奮発してこれにしました。やはりフェーダーのほうが使いやすいですからね。

以前は右の写真のワゴンの中段のスペースにオーディオ・インターフェイスと一緒に入れていたのですが、さすがにもう無理なので上に置きました。測ってから買ったのでサイズはピッタリですが、ちょっと威圧感がありますね(^^;) なお、今度のこのミキサーにはオーディオ・インターフェイス機能があるので(これも条件の1つだった)単体のものはもうここでは使いません。

以前は右の写真のワゴンの中段のスペースにオーディオ・インターフェイスと一緒に入れていたのですが、さすがにもう無理なので上に置きました。測ってから買ったのでサイズはピッタリですが、ちょっと威圧感がありますね(^^;) なお、今度のこのミキサーにはオーディオ・インターフェイス機能があるので(これも条件の1つだった)単体のものはもうここでは使いません。

同じメーカーの同じシリーズの後継機にしては、音も少し変わったような気がします。でも良い感じです。なんと表現して良いか分かりませんが、好みの方向に変わったと思います。3バンドのイコライザーも良い塩梅に調整できて好印象です。以前は不要だと思っていたのですが、最近は着け心地優先で廉価なヘッドフォンやワイヤレスイヤフォンもよく使うので、あると助かりますね。モノラルchにはコンプレッサーもあるのですが、これも使いやすそうです。今度ベースギターを直に入力して試してみたいですね。

オーディオインターフェイス機能も試しましたが、プレイバックは少しコツがいるでしょうか? マニュアルだけではよく分からない部分もあったのですが、メーカーの以下の記事が参考になりました。

Mackie ProFXv3シリーズ「ダイレクトモニタリング」と「ループバック」設定方法

そういや別の部屋で使っているサウンドクラフトのミキサーでは、この記事にある無限ループっぽいミスをしてしまうことが何度かありました。ここはちゃんと理解して、用途に応じてどう使うべきか考えたいですね。

関連リンク

・MACKIE ProFX12v3 その後 (2023年09月27日)

2023年8月15日

VOX SILK DRIVE

久々にエフェクターを買いました。Nutube(新型真空管)搭載のVOXのVALVENERGYシリーズの1つ、SILK DRIVEです。

以前、シリーズでいちばんハイゲインなCUTTING EDGEを買いましたが、これは逆にいちばんローゲインなモデルだと思います。最近セミアコを買ってからクリーントーンの音を追求しているのですが、真空管アンプ直の音が意外とコンプレッション感があって弾きやすいので、エフェクターでもそれを実現したくなりました。CUTTING EDGEを歪み用に、SILK DRIVEを僅かに歪むか歪まないかくらいの、ほぼクリーンにセッティングして、切り替えて使うつもりです。

とりあえず音を聴いてみた限り狙いどおり活用できそうです。キャビネットシミュレーターモードも相変わらず良いですね。録音にも使えると思うので、この機能も目的の1つです。

ボードはいっぱいだったので、以前あったコンプレッサーは外しました。目的は似てますしね。また、ここに書いてはいませんでしたが、昨年購入したワウペダルも、ちょっと前にオートワウと入れ替えました。このサイズなら入るのです!

ボードはいっぱいだったので、以前あったコンプレッサーは外しました。目的は似てますしね。また、ここに書いてはいませんでしたが、昨年購入したワウペダルも、ちょっと前にオートワウと入れ替えました。このサイズなら入るのです!

スイッチャーは、とりあえずバンク1だけ、以下のように設定しました。

1:CUTTING EDGE

2:CUTTING EDGE+ワウ

3:SILK DRIVE

4:SILK DRIVE+コーラス

私はあまりいろんなエフェクトを使い回すタイプではないので、基本的にこれだけで十分かもしれません。しいて言えば、あとSILK DRIVE+ワウが欲しいでしょうか。あとは常時オンのディレイをリバーブに変えるかどうかは、ちょっと迷っています。両方とも使えるペダルだと良いかもしれませんね。

ちなみにVALVENERGYシリーズにはLINK端子があって、2台を繋げば片方をオンにするともう片方がオフになるので、スイッチャーがなくてもそれほど使い勝手は悪くないはずです。そうすればボードのスペースがかなり空くな〜と思ったりもしたのですが、まあこれは電源ユニットでもあるし、チューナー出力が便利なので、しばらくはこのまま使い続けることにしました。

2023年7月24日

Digital Performer 11

ここ15年くらいDAW(Digital Audio Workstation)はSteinbergのCubaseを使い続けてきましたが、思うところがあってMOTUのDigital Performer (DP11)を買いました。

私はその昔、Digital Performerの前身であるMIDIシーケンサー Performerを愛用していて、思い入れがあります。Performerと比べてCubaseは(特に最近のバージョンは)どうも馴染めないなと思いつつ使い続けてきました。たまにしか使わないせいかもしれませんが、何かやるたびに苦労するんですよね。旧Performerはバージョン6を最後にバージョンアップされなくなってから30年くらいたちますが、Digital Performerへのアップグレードは今でも可能です。これ、なかなか凄いことですよね(^^;) 先日たまたま半額の16,500円でアップグレードできるセールがあり、気まぐれ半分で購入してしまいました。

実際には、まず最初にデモ版を少し試しました。見た目は旧Performerの面影はあまりありませんが、何の設定もせず、手持ちのオーディオインターフェイスで録音までできたのが好印象でした。VSTインストゥルメントの使い方もすぐに分かりました。このあたりの使い勝手はCubaseとも共通点が多いのでその経験が生きたのかもしれませんが、何かやるのにあまり苦労させられないという点では期待が持てました。

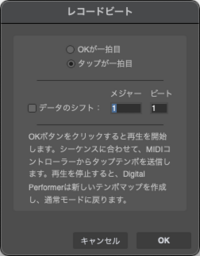

更に決め手となったのは、旧Performerで愛用していた、とある機能のことを思い出したことです。Record Beatsという機能なのですが、これはメトロノームなどを使わず適当なテンポで記録した演奏データに対して、後から小節の区切り位置を合わせるための機能です。作曲のときよく使っていたのですが、Cubaseには似た機能がなく(上位版にはあるみたい?)残念に思っていました。

更に決め手となったのは、旧Performerで愛用していた、とある機能のことを思い出したことです。Record Beatsという機能なのですが、これはメトロノームなどを使わず適当なテンポで記録した演奏データに対して、後から小節の区切り位置を合わせるための機能です。作曲のときよく使っていたのですが、Cubaseには似た機能がなく(上位版にはあるみたい?)残念に思っていました。

これを使うと自動的にテンポチェンジ情報が入って元の演奏イメージのまま小節が合うので、クオンタイズをはじめとした便利なMIDI編集機能が使えるようになります。更に、あとからテンポチェンジ情報だけ削除すれば、きちっとした(メトロノームのような)テンポの演奏にも簡単に加工できます。作曲のときはいちいちクリックに合わせて弾いたりしないので、かなり重宝します。

Digital Performerだと更に、録音したオーディオデータでも使えるのでしょうか? まだ試していませんが、ギターなどの生楽器を録音しっぱなしにして即興で弾いて、その中の気に入ったフレーズを元に他のパートを作るとか、そういうこともできそうですね。そんなこと考えていたら16,500円ならアリだなと思ってアップグレードすることにしました(^^;)

かつてはVisionと並び2大シーケンサーと呼ばれたPerformer、その頃と比べるとほぼマイナーなソフトと言ってもいいレベルに落ちぶれている印象ですが、昔からの愛用者はプロ、アマ問わず、まだまだ多そうです。ネット上に情報が少なかったり、日本語のマニュアルがなかったり(バージョン10の頃はあったという情報も?)と、逆にCubaseより苦労しそうな部分もありますが、素性の良さは今でも感じられるので、しばらくメインのDAWとして使っていきたいと思います。

2023年6月25日

M5Stack用MIDIモジュール その5

M5StackのMIDIモジュールを使ってランダム再生させるプログラムを作っている件、遅くなってしまいましたが5月分のツイートをまとめました。(4月分の続き)今回は2つだけですが・・・。

いつもどおり1つのテーマがスレッドにまとまっているので、それぞれRead the full conversation on Twitterの部分をクリックすると全体が見られます。

実は次のネタも1つ作ってはみたのですが、あまり期待していた効果が出ず、お蔵入りさせてしまいました。それ以来、ギター改造したり買ったりしていて開発が止まっています(^^;)

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回は3拍子を実装。最初はランダム再生に拍子なんて意味あるかなとも思ったのだけど、ベロシティを3拍子らしく設定すればもしかしてと思ってやってみた。なぜかちょっと前衛的になったけど、意外と悪くないですかね。 pic.twitter.com/Fsx1coxK73

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) May 10, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回は、まだ単音しか鳴らせなかった頃に作ったブルーノートスケールを、ポリフォニックでのアンサンブルに合うよう改良した。パート毎にブルーノートの音程変化の有無と量を設定できるようにした。リズムは当然(?)シャッフル。 pic.twitter.com/g1dyScQZnw

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) May 25, 2023

2023年6月16日

Epiphone Riviera

ふと思い立って、エピフォンのセミアコ(セミ・アコースティックギター)リヴィエラを買いました。

実は先日Twitterで「エピフォン」がトレンド入りしていたのですが(その理由はしょーもない話でしたが)それを見て昔からちょっと気になっていたカジノ(わりと有名で人気のあるギター)を調べたりしているうちに、欲しくて仕方なくなってしまいました(^^;)

実は先日Twitterで「エピフォン」がトレンド入りしていたのですが(その理由はしょーもない話でしたが)それを見て昔からちょっと気になっていたカジノ(わりと有名で人気のあるギター)を調べたりしているうちに、欲しくて仕方なくなってしまいました(^^;)

リヴィエラというギターの存在は全く知らなかったのですが、こちらにした理由はいくつかあります。まずカジノはセミアコっぽいけど構造はフルアコ(センターブロックがない)なので(これも知らなかった)深夜に弾くと生音がうるさそうだという理由です。家族が寝静まってから弾くことが多いので、このへんのことはどうしても気になります。そして最大の決め手は、たまたまイケベ楽器でリヴィエラのチョイ傷アウトレット品が59,800円で売られていて、更に5千円引きのクーポンもあったことです。ポイントも少し残っていたので、この値段だと、もう衝動買いレベルです。

デザイン的にも、リヴィエラのこの特徴的なフリケンセイター・テールピース(ボディ下部から伸びている金属パーツ)には凄く惹かれました。そもそもセンターブロックのあるセミアコならギブソンみたいなストップ・テールピースでもイケるはずですが、あえてフルアコっぽくしているのが良いです。更にプレーン弦(1,2,3弦)と巻き弦(4,5,6弦)で長さが大きく違う構造が面白いですね。これによって弦のテンションが変わるわけですが(弦が長いほうがテンションが弱くなる)それ以上に見た目のインパクトが絶大です。とても気に入りました。

デザイン的にも、リヴィエラのこの特徴的なフリケンセイター・テールピース(ボディ下部から伸びている金属パーツ)には凄く惹かれました。そもそもセンターブロックのあるセミアコならギブソンみたいなストップ・テールピースでもイケるはずですが、あえてフルアコっぽくしているのが良いです。更にプレーン弦(1,2,3弦)と巻き弦(4,5,6弦)で長さが大きく違う構造が面白いですね。これによって弦のテンションが変わるわけですが(弦が長いほうがテンションが弱くなる)それ以上に見た目のインパクトが絶大です。とても気に入りました。

色はRoyal Tanですが、もう1色のSparkling Burgundy(ワインレッドのような赤)も凄く良いですよね。アウトレットが両方あったとしたら、そっちを買ったかもしれません。

製造は中国ですが、エピフォンの自社工場らしく、品質には定評があるようです。実際、届いたこのギターの品質にも不満はありません。他にギブソンのギターを所有している私から見ても、特に劣るところは感じられません。1つだけ、ピックガードにあるEマーク(アルミ製?)の端が少し浮いていたのですが、手で押しつけたらくっつきました(^^;) その程度です。また剥がれてきたら接着してしまおうと思います。

アウトレットの理由であるチョイ傷も、ヘッドの上のほうとインプットジャックのまわりに1〜2本、拭き傷のような線状の傷があった程度で、普通に使っていたらすぐについてしまうようなものでした。今このギターを新品で買うと7万8千円くらいするので、この値段はだいぶお得だと思います。中古のような売り値ですよね。

ちょっとだけ弾いてみましたが、かなり好印象です。ボディは大きいけど薄くて軽いからか、思ったより弾きやすいです。生音の大きさも、まあセミアコならこのくらいかな〜という程度です。アンプを通した音も満足で、歪ませてもクリーンでも好印象です。たぶん、このギターはいじらないで弾き続ける気がします。まあ、セミアコのパーツ交換は、ちょっと面倒ですしね(^^;)

重さも測ってみました。3.54kgというところでしょうか。大きいけどさすがセミアコ、私のストラトより軽いです。でもフルアコのカジノはもっと軽いんでしょうね。

重さも測ってみました。3.54kgというところでしょうか。大きいけどさすがセミアコ、私のストラトより軽いです。でもフルアコのカジノはもっと軽いんでしょうね。

ちなみにセミアコやフルアコというのは、日本独自の分類らしいですね。セミアコのほうは、このタイプのギターを表現する本当に良い言葉だと思うのですが、フルアコはちょっとバカっぽいですよね。フルアコースティック・エレクトリックギターの略なのでしょうか?(^^;)

関連リンク

・ギターの重さを比較 (2022年05月15日)

2023年6月13日

.strandberg* Boden Standard 6 Tremolo その後6

5/16の日記のその後です。あれから2点ほど改良しました。

前回、トーンのポットを交換したところ、音が少し変わりました。好みの方向に変わったので結果オーライなのですが、ツマミをフルテン(最大の10)にしても音が変わるということを改めて再確認しました。

詳しくない方のために補足すると、パッシブピックアップ搭載ギターのトーン回路は高域を絞ることしかできないので、フルテンにすると効果が最小なのですが、それでも効果ゼロにはなりません。これを嫌ってトーン自体を取ってしまう人もいます。私も昔やりました。

私はあまりトーンは使わないので、フルテンの状態での音というのを追求したくなりました。そこで試しにコンデンサも変えてみました。当然もっと音が変わるはずです。あまりお金はかけたくないので、定番と言われている通称(?)オレンジドロップにしてみました。Amazonのマーケットプレイスで送料込み500円でした。コンデンサ1個の値段としてはバカみたいに高いけど、ギター用のパーツとなるとこのくらいは仕方がないですね。ポットやスイッチ類も高いですし・・・。他にも定番のものの中には数千円くらいするコンデンサもあるようです。

元々ついていたコンデンサに比べてやけに大きくて驚きましたが、結果は、やはりフルテンでも変わりますね・・・。ちょっと悔しいくらい変わりました(笑) 良い音かと言われると微妙なところですが、フルテン以外の音も悪くないので、このまま使いたいと思います。

その後、ピックアップを切り替えるスイッチも変えました。ネットを眺めていてFree-Wayスイッチという特殊なセレクターがあることを知り、とても興味が湧きました。いくつか種類があるのですが、このギターについているストラトタイプの5ポジションのスイッチを、更に垂直方向にも切り替えられるようにした(つまり10ポジションの切り替え)Bladeスイッチというものがあります。9千円くらいするのですが、非常にクールで、試してみたくて仕方なくなり、買ってしまいました。

その後、ピックアップを切り替えるスイッチも変えました。ネットを眺めていてFree-Wayスイッチという特殊なセレクターがあることを知り、とても興味が湧きました。いくつか種類があるのですが、このギターについているストラトタイプの5ポジションのスイッチを、更に垂直方向にも切り替えられるようにした(つまり10ポジションの切り替え)Bladeスイッチというものがあります。9千円くらいするのですが、非常にクールで、試してみたくて仕方なくなり、買ってしまいました。

このスイッチの凄さは言葉で説明するより動画が分かりやすいですね。Twitterに載せたので引用しておきます。

ストランドバーグにFree-Way Bladeスイッチという10ポジションのセレクターを取り付けてみた。上側(ギターを構えた手前側)に傾けるとハムバッカーをコイルタップした状態での5種類セレクトになる。下側はタップなしだけど、真ん中はフロント+リアになる。つまり合計10種類の音が選べる。超クール! pic.twitter.com/xtJZEXTJvy

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) May 30, 2023

私のこのギターはHSHレイアウトに改造してあるので、それ用のスイッチを付けましたが、これでもう気軽にSSHには戻せませんね(^^;) このスイッチをギターを構えた姿勢で上側(弦のあるほう)に傾けるとハムバッカーをコイルタップした状態での5種類セレクトになり、下側にすると通常どおり(タップなし)の切り替えになります。ただし下側の真ん中のポジションはフロント+リアのミックスになります。上側はストラトのような3シングル、下側は2ハムのギターのようにも使えるわけですね。3ピックアップのギターでフロント+リアのミックスはなかなかできないので、これは貴重です。2つのハムバッカーのミックスはなかなか良い音なので(特にクリーントーン時)嬉しいです。

使い勝手も良好です。5ポジションの切り替えは従来のスイッチとほとんど同じ感覚で使えます。上下の切り替えは少し硬めなので、間違って動いてしまうこともありません。慣れれば(すぐ慣れました)思ったように切り替えられると思います。

取り付けは簡単でしたが、ちょっと大きいのでサイズはギリギリでした。裏蓋に触れているかもしれません。ちゃんと自分のギターのサイズを測って購入しないと危ないと思います。もしくはボディを加工する根性が必要ですね。ネジは種類が違っていたので付属のシルバーのものを使いました。(比較写真) 最初は同じ仕様の黒いネジを探してくるか、油性ペンか何かで塗ってしまおうかとも思ったのですが、あまり違和感なかったので、このまま使います。

なおこのスイッチ、ギターによるかもしれませんが、乱暴に動かすとボディ側に少し傷がつきます。そっと動かせば問題ありませんが、おそらく金属のたわみのせいですね。光をいろんな方向から当てながらよく見ないと分からない程度ですが、ハーフトーンの位置(2と4)に大きめの傷があります。本来は動かない方向に動かすのだから仕方ありませんが、気になる方はご注意を。

なおこのスイッチ、ギターによるかもしれませんが、乱暴に動かすとボディ側に少し傷がつきます。そっと動かせば問題ありませんが、おそらく金属のたわみのせいですね。光をいろんな方向から当てながらよく見ないと分からない程度ですが、ハーフトーンの位置(2と4)に大きめの傷があります。本来は動かない方向に動かすのだから仕方ありませんが、気になる方はご注意を。

また、ストランドバーグで同じことをしたい方のために補足ですが、このギターは(他のモデルは分かりませんが)元々5ポジションのスーパースイッチを使っていて、ピックアップだけでなく何やらトーンの回路も切り替えているので、単純にこのスイッチに付け替えるとトーンが効かなくなってしまいます。私はだいぶ前に1ボリューム1トーンの普通のギターらしい回路に変更していたので、今回はスイッチの交換だけで済みました。

更に、上の動画にもありますが、このスイッチをつけたことによって、これまでのトーンポットのプッシュプルスイッチでコイルタップする配線は不要になりました。遊ばせておくのも嫌なので、試しにこれをトーンポット自体のON/OFFスイッチ(バイパススイッチ)にしてみました。引っ張るとトーンポットがボリュームポットから電気的に切り離されます。前述の、フルテンとバイパスの音を聴き比べられるようにしたというわけです。結果は、ほんとに微妙だけど変わりました。バイパスによって鮮度が上がる気がします。やはりポットやコンデンサに高音が吸われているのですね。まあ、そりゃそうでしょうけどね。

2023年5月19日

.strandberg* Boden Standard 6 Tremolo その後5

昨年8/15の日記のその後です。ストランドバーグの購入から1年が経過しました。今でも毎日のように弾いています。本当に弾きやすいギターで、たまに他のギターを持つとネック裏の丸さに違和感を覚えるほどです(^^;)

前回からしばらくは、あまり大きなパーツ変更はしていませんでしたが、相変わらずボリュームノブには満足できず、いろいろ買って付けたり戻したりしています。また、前回のMETAL KNOB NOISE KILLERは効果以前にポットの回転が重くなる弊害があったので使用をやめています。やはりノブは樹脂製に限るのかな〜等と思いつつ、いろいろ試しています。

前回からしばらくは、あまり大きなパーツ変更はしていませんでしたが、相変わらずボリュームノブには満足できず、いろいろ買って付けたり戻したりしています。また、前回のMETAL KNOB NOISE KILLERは効果以前にポットの回転が重くなる弊害があったので使用をやめています。やはりノブは樹脂製に限るのかな〜等と思いつつ、いろいろ試しています。

今はギブソンのSGタイプのノブ(純正ではなく類似品)を付けています。細めのトップハット型だけど改造した軽めのポットなら十分に小指一本で回せますね。見た目も、マット仕上げのこのギターに意外と合っているので、当分これを使うつもりです。

また昨日、フロントピックアップをディマジオのAIR NORTON S™に替えてみました。スタインバーガーに付けたやつのシングルサイズ版です。通常サイズより少し出力が小さい気がしないでもないですが、音は通常版と同じ路線で、悪くないですね。これまでのVIRTUAL VINTAGE® 54 PROも良かったのですが、歪ませたときの音はやはりハムバッカーが好みです。HSH化はこのギター購入前からの計画でしたしね。

シングルサイズのハムバッカーの欠点は見た目の統一感のなさですが、そちらも思ったより気になりませんでした。でもディマジオのロゴが白すぎて、弾いてるとき視界の隅で、何かゴミがくっついてるのかと錯覚することがあります。油性ペンとかで塗りつぶしちゃうのもアリ?(笑)

ちなみにこのピックアップ、ケーブルは本体からの直出しではなくコネクタ式でした。EMGなどではお馴染みのようですが、ディマジオでは初めて見ました。最近になって変わったんですかね? それともモデルによる? 説明書に何も記載がなくて最初は接続する向きが分からず困ったのですが、基盤の左下のBKって書いてあるほうが黒ですね。あとこのコネクタの分、厚みがあるのは要注意かもしれません。でも配線をいじらず気軽に別のピックアップに交換できるので、これはとても良い作りですね。

ちなみにこのピックアップ、ケーブルは本体からの直出しではなくコネクタ式でした。EMGなどではお馴染みのようですが、ディマジオでは初めて見ました。最近になって変わったんですかね? それともモデルによる? 説明書に何も記載がなくて最初は接続する向きが分からず困ったのですが、基盤の左下のBKって書いてあるほうが黒ですね。あとこのコネクタの分、厚みがあるのは要注意かもしれません。でも配線をいじらず気軽に別のピックアップに交換できるので、これはとても良い作りですね。

今度のポットはモントルー製ですが、これはどうやら当たりでした。軽めではあるけど、だいぶ普通です。仕様は前回と同じ500kΩのAカーブ。私は元々トーンは使わない人だけど、最近いろいろ試してみた限り、カーブはAが自然に感じます。

以上、細かい不満点もほぼなくなってきました。いろいろ手をかけてやると愛着も増しますね。

関連リンク

・.strandberg* Boden Standard 6 Tremolo その後6 (2023年06月13日)

2023年5月 6日

M5Stack用MIDIモジュール その4

M5StackのMIDIモジュールを使ってランダム再生させるプログラムを作っている件、4月分のツイートをまとめました。(3月分の続き)

いつもどおり1つのテーマがスレッドにまとまっているので、それぞれRead the full conversation on Twitterの部分をクリックすると全体が見られます。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回も、より音楽的な演奏を目指し、繰り返しの概念を追加。音楽は繰り返し部分が多いものだけどランダムだと当然それがないので、まず単純に2小節を2回繰り返すようにしてみた。でも全く同じではなく一部ランダムに変えたりもしてる。 pic.twitter.com/nMEN126Sm2

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 5, 2023

先日購入したローランドのMC-101を、いつものランダム再生のやつで演奏させてみた。内蔵デモ曲の音だけ使って8音ポリで鳴らしている。接続にはMIDIをワイヤレス化する機器を使ってみた。有線は録音のためのUSBケーブルのみ。なお最後、突然落ちたのはM5Stackの電池が切れたからです(^^;) pic.twitter.com/FZwhJpWW4m

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 10, 2023

MC-101の記事はこちら。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回はこれまで固定だった音域を各パート毎に設定できるようにした。これで実在する楽器の音がリアルになるはず・・・。というわけで(?)今回は弦楽四重奏です。もう1つ音楽になりきれてない観はあるけど、響きはとても良いですね。 pic.twitter.com/kOXX7hlNjO

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 19, 2023

次のネタもだいたいできたけど、MC-101はMIDIプログラム開発用の音源として本当に便利だ。特にミキサー(のスライダー)があるのが良い。マルチパートで鳴らしていても、すぐに1つのパートの音だけ確認できる。

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 25, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回は休符とスタッカートを実装。どちらもランダムに出ます。前回の改良で各パートの音域が(結果的に)狭くなり、全体的にのっぺりとした(?)演奏になったので、そのための改良です。特にスローテンポが良い感じになった。 pic.twitter.com/mqEvL8fvrn

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 26, 2023

最後はオマケ(^^;)

凄いアカウントに"いいね"されてしまった!(^^;) でも本物を演奏されている方がどう感じるかは気になりますね。私もシンセのギターの音とか(特にディストーションギターは)全く満足できないもんな〜 pic.twitter.com/jXzVXnj61B

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 27, 2023

2023年4月 7日

Roland MC-101

昨夜、突然思い立って、ローランドのグルーブボックス、MC-101を買いました。

最近、例のランダム再生ソフトの開発でハードシンセを使う機会が多いのですが、先日(3月31日)ソフトシンセも試してみて、改めて色々と思うところがありました。以下は主に私が所有している古いPCMシンセとの比較の話になりますが、ソフトシンセの良い点は、やはり音ですね。PCはCPUパワーもメモリ量も圧倒的だし、当然サンプリングの時期も新しいはずです。逆に不便に思うのは、自分が使用しているPCの性能でどれだけのパート、または発音数が再生できるのかは実際に試してみないと分からないというところです。まあ、良い点の裏返しですけどね。限界を超えるとノイズとなって現れます。PCは準備も面倒だし、だんだんと最新のPCMシンセが欲しくなったというわけです。今回の目的にはドラムパートまで内蔵したマルチティンバー音源(複数の音色を同時に鳴らすことができる音源)が必要です。最近はもう音源モジュール自体が絶滅危惧種ですが、できればvolcaのようにデスクトップで使える小型のシンセが良いなと思っていて見つけたのが、このMC-101です。いや、以前から存在は認識していたのですが、マルチティンバー音源としても使えるということは考えもしませんでした。

このMC-101、簡単に言えばPCMシンセに4トラックの録音(記録)機能を追加したようなマシンですが、4つのトラックにはそれぞれ好きなMIDIチャンネルが設定でき、外部機器からMIDI経由で同時に鳴らすことができます。つまり4マルチティンバーということですね。同時発音数は全体で128という(音色によっては減るらしい)これまで所有してきたシンセの中では桁違いのスペックです。これがあれば寒い日はこたつで開発できるな〜と考えていたら、買わないという選択肢はなくなってしまいました(^^;) ちなみにMC-707という8トラックの上位機種もあるのですが、さすがにちょっと高すぎるので断念しました。101の小ささも魅力の1つですしね。というか、このデザインは凄く好みで、発売当初から気になっていました。

少しだけいじってみましたが、意外と見よう見まねで使えますね。デモプロジェクトをロードして再生したり新規プロジェクトを作ったり、各トラックの音色を入れ替えたりMIDIチャンネルを変えたり、やりたいことはだいたいすぐに方法が分かりました。ランダム再生ソフトでの4パートの演奏もうまくいきました。再生中に、そのままシーケンサーに記録もしてみましたが、さすがに複数トラックの同時記録はできないようですね。まあそこまでは必要ありません。

少しだけいじってみましたが、意外と見よう見まねで使えますね。デモプロジェクトをロードして再生したり新規プロジェクトを作ったり、各トラックの音色を入れ替えたりMIDIチャンネルを変えたり、やりたいことはだいたいすぐに方法が分かりました。ランダム再生ソフトでの4パートの演奏もうまくいきました。再生中に、そのままシーケンサーに記録もしてみましたが、さすがに複数トラックの同時記録はできないようですね。まあそこまでは必要ありません。

小さいわりに操作性もまあまあですかね。右上のVALUEノブがボタンにもなっていて使いやすいです。16個あるパッドにはベロシティセンスはないみたいですが、調べたら707のほうにはあるそうで、ここはちょっと残念でした。あとはショボくても良いからスピーカー内蔵だったら嬉しかったんですけどね。ソフト開発のときは極力シンプルな接続にしたいので・・・。まあ、volcaも併用しましょう。

2023年4月 3日

M5Stack用MIDIモジュール その3

M5StackのMIDIモジュールを使ってランダム再生させるプログラムを作っている件、3月分のツイートをまとめました。(2月分の続き)

今回は3つです。だんだんプログラムが大きくなってきて開発が大変になってきました。

いつもどおり1つのテーマがスレッドにまとまっているので、それぞれRead the full conversation on Twitterの部分をクリックすると全体が見られます。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回はドラムパートを追加。さすがにドラムは完全ランダムというわけにはいかないので、基本的な8ビートのパターンを作ってランダムで少し差し替えたりフィルインを入れたりといった感じに。動画は前半が通常のリズム、後半はシャッフル。 pic.twitter.com/VItVnnJSpE

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) March 12, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。より音楽的な再生を目指し、音符の長さが変わるようにしてみた。これまでは8分音符だけだったけど、一定の率で4分、2分、全音符も出る。狙いどおりできたけど、ポリフォニックにすると各声の調和のなさが目立つというマイナス面も... pic.twitter.com/dLJATumYr3

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) March 20, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回は2点。まず画面表示を改良。少し整理してドラムパターンも表示できるようにした。また主要な設定以外は変更時のみ吹き出しっぽく表示するだけにした。もう1つはMIDIクロックのスレーブとして同期できるようにした。詳しくは後述。 pic.twitter.com/q4TLmJhxsq

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) March 31, 2023

1箇所誤字があります。実良的じゃなく実用的(^^;) 何度も読み返してから送信しているのに、誤字がなくなりませんね。特に音楽的なことを考えていると多い気がします。右脳とか左脳とか、そういう部類の何かがあるんじゃないかと疑っています(笑)

4月分に続く。

2023年2月28日

M5Stack用MIDIモジュール その2

1月分からの続きです。

なお、このあたりから1つ目のツイートに動画を載せて、続くスレッドで説明を書くというスタイルに落ち着きました。Read the full conversation on Twitterの部分をクリックするとスレッド全体が見られます。

このツイートで言及しているケーブルとはこれのことです。

旧型Volca fm用のMIDIケーブル(ベロシティ情報を付加するやつ)の件は故障だった。鍵盤でも動かない。M5Stackやモジュールのせいじゃなかった。仕方ないのでそれもソフトでやることにした。コントロールチェンジ41番ってことは分かってたので、それをノートONの前に送信すればいい。ちゃんと動いた。 pic.twitter.com/9XYotzVSJ6

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 2, 2023

以下、立て続けに開発していきます。反応も増えてきて楽しくなってきました。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。ブルーノートスケールを実装。ギター弾きとしてはどうしてもこれがやりたかった!(笑) ただメジャースケール+3音そのままではランダムには向かなかったので、少しアレンジしています。ピッチベンドでブルーノートの音程を少し変えたりも。 pic.twitter.com/xXf1vRLW2Y

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 4, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回はMIDI Clockを実装。これでvolcaと、他のKORGタイプ(?)のSync端子を搭載したシーケンサーとテンポが同期できる。volcaはfm1台しか持ってないので久々にmonotribeを引っ張り出してきた。 pic.twitter.com/4HlSjJoq8o

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 6, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回はシャッフル。跳ねるリズムのやつ。ブルーノート作ったからには、やはり必要だろうと(笑) うまくいったけど、他の機器と同期させにくいのが難点。ノリが合わない。動画の最後で設定をオフにしてるけど、夢から醒めるような感覚ですね。 pic.twitter.com/ZzoO2z6yt5

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 9, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回は和音です。いや、実際はランダムなので単なるマルチパートで、ホモフォニーじゃなくポリフォニーという感じでしょうか。一応、響きが汚くならないように3度未満の音は出ないよう条件付けしました。動画は2声、3声、2声、1声の順。 pic.twitter.com/GsDPQsFqDp

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 13, 2023

これまではreface DXやvolca fmなど、FM音源のシンセサイザーがメインでしたが、ここからはPCM音源です。明らかに音色がゴージャスになりましたね。音源の都合で7パートまでですが、MIDIの仕様では16ch.まで扱えるので、いつか試してみたいです。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回は前回の最後に書いた改良で、パート毎に違うMIDI Ch.を設定できるようにした。いつものvolcaでは対応できないのでマルチティンバー音源のローランド JV-880を使用。動画は単音からポリ数を増やしていって最後7パートに切り替えてます。 pic.twitter.com/DzZRhoXyZq

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 15, 2023

そういや、こないだやろうと思って分からなかったんだけど、もしかしてCubaseって、MIDIクロックのスレーブとして他のシーケンサと同期することはできないんですかね? 大昔のPerformerではできたんだけど・・・。まあ、今時そんなことやろうとするのは特殊な人だけかな(^^;)

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 16, 2023

本当にいろんなことを考えて、有意義な時間でした。

AI全盛のこの時代に旧世紀のシンセを引っ張り出してきてチマチマとランダム再生やってる私はある意味で滑稽かもしれないけど、あれを作ってると音楽的には学びも多いので、まあ良しとしてます(^^;)

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 24, 2023

ここまで作ってきたようなプログラムは別にPCやスマホのアプリとして開発しても良いんですよね。MIDIじゃなく内蔵音源にすれば更にシンプルで、使う側のメリットも大きいはずです。でも以下の2つのように特殊なハードウェアを繋いだりしようとすると、PCやスマホではとたんに難しくなります。お手軽に、M5Stackらしいものが作れて楽しかったです。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回はまず8ロータリーエンコーダで設定変更できるようにした。LEDも光ります(笑) またメロディックモード(仮)という、より音楽的な演奏を目指す仕組み(詳細は後述)を追加。動画は前半がオルガン、後半が合奏、最後メロディックOFF。 pic.twitter.com/gyaoRnIx6O

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 24, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回は番外編かな〜。心拍数をテンポにすると面白そうというアイデアをいただいたので、センサーを買って作ってみました。動画では途中テンポを上げるため運動していますが、動いてるとまともに測れませんw 終盤、運動をやめて安定します。 pic.twitter.com/O8gvSCBZ3r

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 27, 2023

以上、ここまでが2月分です。このあとどのくらい続くか(続けるか)分かりませんが、アイデアはまだいくつかあるので、もうしばらくは・・・。

3月分に続く。

M5Stack用MIDIモジュール

1月19日の日記のその後です。購入してからその後の話を全く書いていませんでしたが、M5Stackの開発を濃密に楽しんでいます(^^;) 適度な手軽さと適度な難易度で、私のような職業プログラマが趣味でプログラミングするのに最適なプラットフォームですね。

特にM5Stackと同時に購入したMIDIモジュールにハマっています。この1ヶ月余り、Twitterには開発したプログラムの動画などをアップロードし続けてきたのですが、あとから見返したくなるものも多いので、主要なツイートを引用する形でまとめていきたいと思います。

まず、M5Stackを買うきっかけの1つになった、MIDIモジュールについて。これが全ての始まりでした(^^;)

M5Stackも興味深いですね。arduinoはいじったことあるんだけど、こっちのほうがお手軽そう。どうせMSX0は7月だし、1つ買って何ができるのか学んでおくのも良いかも。MIDIモジュールとかもあって、それで何か作りたくなる。

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 16, 2023

M5StackのMIDIモジュールこれね。デザイン超クール! M5Stack Basicとこれで1万円ちょっとだし、これ使ったオールドシンセの音色バンクみたいなのが欲しい(^^;) 既にあればそれ使うし、なければ自分で作るかな!? https://t.co/rcWZSPvYmu

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 16, 2023

次にMIDIモジュールの公式のサンプルプログラムを試しました。Arduino MIDI Libraryを使用して開発するのですが、これ良くできてますね。やりたいことが簡単に実現できます。

M5StackのMIDIモジュール、Core2用にジャンパーを半田付けし直したので試してみた。まず出力。これはサンプルプログラムの1つで、ランダムにノートON/OFFを送信してるやつ。core2のサンプルは準備中と書いてあったけど、インクルードファイルをcore2用にしただけで動いた。 pic.twitter.com/j5Y88gBpFM

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 22, 2023

Read the full conversation on Twitterをクリックするとスレッドの続きが見られます。MIDI INのサンプルの動画もあります。

この、ランダムに送信するプログラムが意外と面白く、少し改良してみたくなりました。しかし、ランダム再生というと昔モジュラーシンセでもやってましたね。ハイ、好きなんです(笑)

先日のM5StackのMIDIモジュール、ランダム再生するサンプルが面白かったんだけど、完全ランダムだともう1つ音楽的じゃないので、少し改良してみた。まあ、プログラミングの勉強がてら(^^;) pic.twitter.com/L6LLWOdpMe

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 24, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるサンプルを更に改良。テンポとキー(12種)スケール(6種)を切り替えられるようにした。色々な設定で試したけど、ペンタトニックスケールがめちゃハマる。たぶん今のアルゴリズムだとダイアトニックスケールよりルート音の出現率が上がるためだと思う。 pic.twitter.com/dCBu5YR1Xt

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 29, 2023

以下の「次く」は「続く」の間違いです(笑) たぶん「次に続く」と書いたあと文字数が足りなくて削って、間違ったんだと思います。なお、この日は3つの動画をアップしています。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつのその後です。残り5つのダイアトニックスケールを実装した。この動画は(実は個人的に期待してた)フリジアンスケール・・・のはずなんだけど、フリジアンというより、なにか凄く雅ぃ〜な感じに(^^;) でも悪くない。

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 31, 2023

(次く) pic.twitter.com/wH0AQkinkA

ここまでが1月分です。長くなるので、ここでいったん区切ります。

2月分に続く。

2022年12月28日

Cry Baby Mini

とあるお店でCry Baby Mini (CBM95)が安売りしていたので買ってみました。定番のワウペダル、Cry Babyのミニバージョンです。

ワウペダルはわりと好きで、大昔のBOSSのPW-1を持っているのですが、ちょっとデカすぎて・・・。感覚的にこれはその半分以下ですかね。手のひらに乗るくらいのサイズで、小さいもの好きの血が騒ぎます(笑)まだちょっと使ってみただけですが、私はこれで十分だなと思いました。電池交換や設定変更は裏蓋を外さないとできないし(プラスドライバーが必要)パワーオンのLEDがない(通常モデルにもない?)のが少し気になるけど、それ以外の使い勝手は良好です。

音も不満はありません。特にPW-1はノイズが多くて、ペダルのうしろで歪ませると実用にならないほどだったのですが、これは非常にローノイズに感じます。というか、このくらいが普通って気もしますけどね(^^;)

このサイズならうちの小さなエフェクトボードにも入りそうだけど、入れるかどうかは未定です。実は、8月にBlackstarの真空管アンプを買ってから、普段はそれ1台で満足していて、最近ほとんどエフェクターの出番がないんですよね。主に深夜、ヘッドフォンでプレイしているせいもあるかもしれません。かなり投資したのに、本当にもったいないことこの上ないです。

このサイズならうちの小さなエフェクトボードにも入りそうだけど、入れるかどうかは未定です。実は、8月にBlackstarの真空管アンプを買ってから、普段はそれ1台で満足していて、最近ほとんどエフェクターの出番がないんですよね。主に深夜、ヘッドフォンでプレイしているせいもあるかもしれません。かなり投資したのに、本当にもったいないことこの上ないです。ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>