2023年12月10日

EPSON EP-315

エプソンのインクジェットプリンタ、EP-315を買いました。3/7の日記で書いたとおり、古い複合機は退役させる予定で、既にレーザープリンタとフラットベッドスキャナは買ったので、最後に写真用のインクジェットです。

ポイントが貯まっていたので近所のコジマで買いました。ネットの最安値ともそれほど違いはなかったし、サービスで3年保証もつけてくれたので逆にお得だったかもしれません。最近は量販店もネットを意識しているのか、そこそこ安いですよね。機種の選択はあまり悩みませんでした。写真用となるとやはり6色インクのモデルが欲しいので、それが唯一の条件でしたが、複合機以外はあまり選択肢がないんですよね。ただ、この機種はトレイに2種類の用紙を入れっぱなしにしておけるのが気に入りました。他機種は調べていませんが、最近みんなそうなんでしょうか? わりと小さなプリンタなのに素晴らしいです。あまり厚手でなければ写真用紙も入れっぱなしにしておけるので、L判とA4を入れておけばかなり使い勝手の良い写真用プリンタになります。また、ラックの下段に置きたかったので、後部の手差しトレイはどうしても使いにくいですしね。

ちなみに以前のキヤノンの複合機も6色でしたが、インク構成はだいぶ違います。キヤノンはCMYK+グレイ+顔料ブラックだったのですが、今度のエプソンはCMYK+ライトシアン+ライトマゼンタです。より写真向きな感じでしょうか。

何枚かプリントもしてみましたが、概ね満足です。古いキヤノンのプリンタよりコントラストが高めで、PCのモニタで見た階調にも近いです。とはいえ、これは調整でなんとななるレベルだとは思います。解像感もそれほど変わらない印象で、インクジェットプリンタの画質はいきつくところまで来たのかもしれません。ただ、印刷速度は早いですね。A4で印刷したらあっという間に終わって、間違ってドラフト印刷したのかと思いました(笑)

何枚かプリントもしてみましたが、概ね満足です。古いキヤノンのプリンタよりコントラストが高めで、PCのモニタで見た階調にも近いです。とはいえ、これは調整でなんとななるレベルだとは思います。解像感もそれほど変わらない印象で、インクジェットプリンタの画質はいきつくところまで来たのかもしれません。ただ、印刷速度は早いですね。A4で印刷したらあっという間に終わって、間違ってドラフト印刷したのかと思いました(笑)

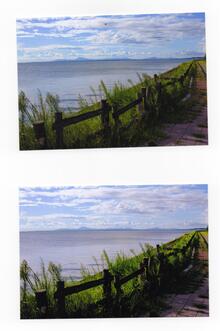

参考までに、2機種でプリントしたL判の写真をフラットベッドスキャナでスキャンしたものを載せておきます。上が(コルクボードに貼っていたので穴が空いていますが)古いキヤノンのMP990、下が今回のプリンタです。スキャナのせいか両方とも少し彩度が落ちましたが、違いは再現できたと思います。

以上、1万円台で買える安さを考えれば今のところ何も不満はありませんが、あとは、しばらく使わないとノズル詰まりしないかが心配です。キヤノンの前に使っていたエプソンのプリンタはひどかったので・・・。

2023年6月25日

M5Stack用MIDIモジュール その5

M5StackのMIDIモジュールを使ってランダム再生させるプログラムを作っている件、遅くなってしまいましたが5月分のツイートをまとめました。(4月分の続き)今回は2つだけですが・・・。

いつもどおり1つのテーマがスレッドにまとまっているので、それぞれRead the full conversation on Twitterの部分をクリックすると全体が見られます。

実は次のネタも1つ作ってはみたのですが、あまり期待していた効果が出ず、お蔵入りさせてしまいました。それ以来、ギター改造したり買ったりしていて開発が止まっています(^^;)

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回は3拍子を実装。最初はランダム再生に拍子なんて意味あるかなとも思ったのだけど、ベロシティを3拍子らしく設定すればもしかしてと思ってやってみた。なぜかちょっと前衛的になったけど、意外と悪くないですかね。 pic.twitter.com/Fsx1coxK73

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) May 10, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回は、まだ単音しか鳴らせなかった頃に作ったブルーノートスケールを、ポリフォニックでのアンサンブルに合うよう改良した。パート毎にブルーノートの音程変化の有無と量を設定できるようにした。リズムは当然(?)シャッフル。 pic.twitter.com/g1dyScQZnw

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) May 25, 2023

2023年5月 6日

M5Stack用MIDIモジュール その4

M5StackのMIDIモジュールを使ってランダム再生させるプログラムを作っている件、4月分のツイートをまとめました。(3月分の続き)

いつもどおり1つのテーマがスレッドにまとまっているので、それぞれRead the full conversation on Twitterの部分をクリックすると全体が見られます。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回も、より音楽的な演奏を目指し、繰り返しの概念を追加。音楽は繰り返し部分が多いものだけどランダムだと当然それがないので、まず単純に2小節を2回繰り返すようにしてみた。でも全く同じではなく一部ランダムに変えたりもしてる。 pic.twitter.com/nMEN126Sm2

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 5, 2023

先日購入したローランドのMC-101を、いつものランダム再生のやつで演奏させてみた。内蔵デモ曲の音だけ使って8音ポリで鳴らしている。接続にはMIDIをワイヤレス化する機器を使ってみた。有線は録音のためのUSBケーブルのみ。なお最後、突然落ちたのはM5Stackの電池が切れたからです(^^;) pic.twitter.com/FZwhJpWW4m

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 10, 2023

MC-101の記事はこちら。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回はこれまで固定だった音域を各パート毎に設定できるようにした。これで実在する楽器の音がリアルになるはず・・・。というわけで(?)今回は弦楽四重奏です。もう1つ音楽になりきれてない観はあるけど、響きはとても良いですね。 pic.twitter.com/kOXX7hlNjO

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 19, 2023

次のネタもだいたいできたけど、MC-101はMIDIプログラム開発用の音源として本当に便利だ。特にミキサー(のスライダー)があるのが良い。マルチパートで鳴らしていても、すぐに1つのパートの音だけ確認できる。

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 25, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回は休符とスタッカートを実装。どちらもランダムに出ます。前回の改良で各パートの音域が(結果的に)狭くなり、全体的にのっぺりとした(?)演奏になったので、そのための改良です。特にスローテンポが良い感じになった。 pic.twitter.com/mqEvL8fvrn

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 26, 2023

最後はオマケ(^^;)

凄いアカウントに"いいね"されてしまった!(^^;) でも本物を演奏されている方がどう感じるかは気になりますね。私もシンセのギターの音とか(特にディストーションギターは)全く満足できないもんな〜 pic.twitter.com/jXzVXnj61B

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) April 27, 2023

2023年5月 5日

EPSON GT-S660

エプソンのフラットベッドスキャナ、GT-S660を買いました。3/7の日記で書いたとおり、今後は複合機ではなく単体のプリンタとスキャナを使うことにしました。その第2弾です。

今の複合機を退役させてからでも良かったのですが、近所の電気店を見たらAmazonと同じくらいの値段(1万円ちょい)で売られていて在庫もあったので、その場で買ってしまいました。キヤノンのCANOSCAN LiDE 400のほうが少し安くて迷っていたのですが、白いデザインが良い感じに見えたので、こちらにしました。また、これまで使っていたキヤノンの複合機は、だいぶ前に最新のmacOSのサポートが打ち切られてスキャナ機能が使えなくなってしまい(Windows 10/11では使えた)大いに不満だったので、それへの抗議の意味もあります(笑) まあ(調べてないけど)エプソンも変わらないかもしれませんけどね・・・。

複合機と違って無線LANは搭載されていないので、モニタ裏のデッドスペースにある棚の上に置きました。この棚、実はキッチン用なのですが、Mac mini本体や外付けドライブ等の周辺機器もこの下に置いてあるので、使い勝手もさほど悪くはありません。さすがに椅子に座ったままでは原稿の入れ替えはできませんが、使用頻度が低いのでOKです。

単体のスキャナは90年代にSCSI接続の製品を買って以来ですが、当然だけどだいぶ進化してますね。小さくて軽くて早くて、USBバスパワーで動く。この手軽さはありがたいです。原稿を入れて本体のボタンを押すだけでアプリが起動するのも良いですね。更に(私は使いませんが)本体を立てた状態でもスキャンできるそうです。これはかなりの省スペースですね。

単体のスキャナは90年代にSCSI接続の製品を買って以来ですが、当然だけどだいぶ進化してますね。小さくて軽くて早くて、USBバスパワーで動く。この手軽さはありがたいです。原稿を入れて本体のボタンを押すだけでアプリが起動するのも良いですね。更に(私は使いませんが)本体を立てた状態でもスキャンできるそうです。これはかなりの省スペースですね。

とりあえずM2 Mac miniで問題なく使えていますが、このスキャナ、スキャン用のアプリが2種類ある(Epson Scan 2とEpson ScanSmart)のが謎です。スキャナ本体のボタンを押すと起動するのは後者だったので、そっちを使えばいいのだとは思いますが、どうしてこんなことになったんですかね?

関連リンク

・EPSON EP-315 (2023年12月10日)

2023年4月 3日

M5Stack用MIDIモジュール その3

M5StackのMIDIモジュールを使ってランダム再生させるプログラムを作っている件、3月分のツイートをまとめました。(2月分の続き)

今回は3つです。だんだんプログラムが大きくなってきて開発が大変になってきました。

いつもどおり1つのテーマがスレッドにまとまっているので、それぞれRead the full conversation on Twitterの部分をクリックすると全体が見られます。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回はドラムパートを追加。さすがにドラムは完全ランダムというわけにはいかないので、基本的な8ビートのパターンを作ってランダムで少し差し替えたりフィルインを入れたりといった感じに。動画は前半が通常のリズム、後半はシャッフル。 pic.twitter.com/VItVnnJSpE

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) March 12, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。より音楽的な再生を目指し、音符の長さが変わるようにしてみた。これまでは8分音符だけだったけど、一定の率で4分、2分、全音符も出る。狙いどおりできたけど、ポリフォニックにすると各声の調和のなさが目立つというマイナス面も... pic.twitter.com/dLJATumYr3

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) March 20, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回は2点。まず画面表示を改良。少し整理してドラムパターンも表示できるようにした。また主要な設定以外は変更時のみ吹き出しっぽく表示するだけにした。もう1つはMIDIクロックのスレーブとして同期できるようにした。詳しくは後述。 pic.twitter.com/q4TLmJhxsq

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) March 31, 2023

1箇所誤字があります。実良的じゃなく実用的(^^;) 何度も読み返してから送信しているのに、誤字がなくなりませんね。特に音楽的なことを考えていると多い気がします。右脳とか左脳とか、そういう部類の何かがあるんじゃないかと疑っています(笑)

4月分に続く。

2023年3月 7日

RICOH SP C260L

12年半ほど前に購入したキヤノンのインクジェット複合機、PIXUS MP990

がそろそろ寿命を迎えるようです。「インク吸収体が満杯に近づきました」という警告が出ました。完全に満杯になるとメーカーに送って交換してもらう必要があるようですが、このプリンタは古いので、もう対応してもらえないと思います。

問題は何に買い換えるかです。非常に悩みました。エプソンのインクジェットのノズル詰まりに嫌気が差してキヤノンに買い替えてから12年、詰まりは皆無だったけど起動するたび何分もかけてクリーニング処理が入ってストレスのたまるプリンタでした。結局どちらか一方は妥協するしかないのでしょうね。最近の機種は知りませんが、今も同じですよね?

なんだかんだでモノクロのレーザープリンタを使っていた頃がいちばん快適だったので興味本位で調べてみたところ、今レーザーはめちゃめちゃ安いんですね。モノクロなら1万円以下、カラーでも2万円くらいで買えます。

なんだかんだでモノクロのレーザープリンタを使っていた頃がいちばん快適だったので興味本位で調べてみたところ、今レーザーはめちゃめちゃ安いんですね。モノクロなら1万円以下、カラーでも2万円くらいで買えます。

しかし、レーザーは写真印刷には向きません。最近あまり印刷しないとはいえ、写真が趣味の人間としては、できなくなるのは寂しいです。そこで、レーザーとインクジェット、そして単体スキャナの3台体制にすることにしました。贅沢なようで、これが意外と安く済むのです、今のMP990のように写真印刷に適した6色インクの複合機を買うと、それだけで4〜5万はしてしまいますからね。単体のレーザーは

前述のとおり安いし、インクジェットも同様です。スキャナも無線LANでのスキャニングができなくなるという問題はありますが、1万円ちょっとで買えます。製品寿命を考えても、安いものを使い潰していくほうが賢いように思えたので、そうすることにしました。あとは、インクジェット複合機だとほとんど現状維持でワクワクしないという理由もありました。こういった設備投資はモチベーション向上のチャンスですからね(笑)

前置きが長くなりましたが、その第1弾としてレーザープリンタを買いました。モノクロかカラーかで悩みましたが、せかっくなので使用経験のない後者にしました。昔はとにかく高かったので、憧れもありましたしね(^^;)

前置きが長くなりましたが、その第1弾としてレーザープリンタを買いました。モノクロかカラーかで悩みましたが、せかっくなので使用経験のない後者にしました。昔はとにかく高かったので、憧れもありましたしね(^^;)

モノはリコーのSP C260Lです。少し古いけど安かったのと、ちゃんと最新のmacOSまで対応していたのが決め手です。付属トナーは低容量らしいけど、各色千枚くらいは印刷できるそうなので、寿命が来るまで(公式には5年)使えるかもしれません。そうでなくても、本体よりトナー4色を全て買うほうがずっと高いので、切れたら買い替えですね(笑)

どちらも今日届いて設置したばかりですが、MacとWindowsの両方から無線で使えることは確認しました。苦手な写真印刷も試してみましたが、普通紙にしてはまあまあですかね。新聞の写真とどちらが綺麗かな〜といったレベルでしょうか。自動両面印刷も初体験ですが、いちど紙が出てきたあとにまた引っ込んで裏を印刷するんですね。目から鱗でした。

残るインクジェットのほうは今のMP990が完全に使えなくなってから買いたいと思っています。インクも買い置きしたものが少し残ってますしね。スキャナも、そのうち。

関連リンク

・EPSON GT-S660 (2023年05月05日)

・EPSON EP-315 (2023年12月10日)

2023年2月28日

M5Stack用MIDIモジュール その2

1月分からの続きです。

なお、このあたりから1つ目のツイートに動画を載せて、続くスレッドで説明を書くというスタイルに落ち着きました。Read the full conversation on Twitterの部分をクリックするとスレッド全体が見られます。

このツイートで言及しているケーブルとはこれのことです。

旧型Volca fm用のMIDIケーブル(ベロシティ情報を付加するやつ)の件は故障だった。鍵盤でも動かない。M5Stackやモジュールのせいじゃなかった。仕方ないのでそれもソフトでやることにした。コントロールチェンジ41番ってことは分かってたので、それをノートONの前に送信すればいい。ちゃんと動いた。 pic.twitter.com/9XYotzVSJ6

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 2, 2023

以下、立て続けに開発していきます。反応も増えてきて楽しくなってきました。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。ブルーノートスケールを実装。ギター弾きとしてはどうしてもこれがやりたかった!(笑) ただメジャースケール+3音そのままではランダムには向かなかったので、少しアレンジしています。ピッチベンドでブルーノートの音程を少し変えたりも。 pic.twitter.com/xXf1vRLW2Y

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 4, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつ、その後。今回はMIDI Clockを実装。これでvolcaと、他のKORGタイプ(?)のSync端子を搭載したシーケンサーとテンポが同期できる。volcaはfm1台しか持ってないので久々にmonotribeを引っ張り出してきた。 pic.twitter.com/4HlSjJoq8o

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 6, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回はシャッフル。跳ねるリズムのやつ。ブルーノート作ったからには、やはり必要だろうと(笑) うまくいったけど、他の機器と同期させにくいのが難点。ノリが合わない。動画の最後で設定をオフにしてるけど、夢から醒めるような感覚ですね。 pic.twitter.com/ZzoO2z6yt5

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 9, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回は和音です。いや、実際はランダムなので単なるマルチパートで、ホモフォニーじゃなくポリフォニーという感じでしょうか。一応、響きが汚くならないように3度未満の音は出ないよう条件付けしました。動画は2声、3声、2声、1声の順。 pic.twitter.com/GsDPQsFqDp

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 13, 2023

これまではreface DXやvolca fmなど、FM音源のシンセサイザーがメインでしたが、ここからはPCM音源です。明らかに音色がゴージャスになりましたね。音源の都合で7パートまでですが、MIDIの仕様では16ch.まで扱えるので、いつか試してみたいです。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回は前回の最後に書いた改良で、パート毎に違うMIDI Ch.を設定できるようにした。いつものvolcaでは対応できないのでマルチティンバー音源のローランド JV-880を使用。動画は単音からポリ数を増やしていって最後7パートに切り替えてます。 pic.twitter.com/DzZRhoXyZq

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 15, 2023

そういや、こないだやろうと思って分からなかったんだけど、もしかしてCubaseって、MIDIクロックのスレーブとして他のシーケンサと同期することはできないんですかね? 大昔のPerformerではできたんだけど・・・。まあ、今時そんなことやろうとするのは特殊な人だけかな(^^;)

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 16, 2023

本当にいろんなことを考えて、有意義な時間でした。

AI全盛のこの時代に旧世紀のシンセを引っ張り出してきてチマチマとランダム再生やってる私はある意味で滑稽かもしれないけど、あれを作ってると音楽的には学びも多いので、まあ良しとしてます(^^;)

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 24, 2023

ここまで作ってきたようなプログラムは別にPCやスマホのアプリとして開発しても良いんですよね。MIDIじゃなく内蔵音源にすれば更にシンプルで、使う側のメリットも大きいはずです。でも以下の2つのように特殊なハードウェアを繋いだりしようとすると、PCやスマホではとたんに難しくなります。お手軽に、M5Stackらしいものが作れて楽しかったです。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回はまず8ロータリーエンコーダで設定変更できるようにした。LEDも光ります(笑) またメロディックモード(仮)という、より音楽的な演奏を目指す仕組み(詳細は後述)を追加。動画は前半がオルガン、後半が合奏、最後メロディックOFF。 pic.twitter.com/gyaoRnIx6O

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 24, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させる件、その後。今回は番外編かな〜。心拍数をテンポにすると面白そうというアイデアをいただいたので、センサーを買って作ってみました。動画では途中テンポを上げるため運動していますが、動いてるとまともに測れませんw 終盤、運動をやめて安定します。 pic.twitter.com/O8gvSCBZ3r

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) February 27, 2023

以上、ここまでが2月分です。このあとどのくらい続くか(続けるか)分かりませんが、アイデアはまだいくつかあるので、もうしばらくは・・・。

3月分に続く。

M5Stack用MIDIモジュール

1月19日の日記のその後です。購入してからその後の話を全く書いていませんでしたが、M5Stackの開発を濃密に楽しんでいます(^^;) 適度な手軽さと適度な難易度で、私のような職業プログラマが趣味でプログラミングするのに最適なプラットフォームですね。

特にM5Stackと同時に購入したMIDIモジュールにハマっています。この1ヶ月余り、Twitterには開発したプログラムの動画などをアップロードし続けてきたのですが、あとから見返したくなるものも多いので、主要なツイートを引用する形でまとめていきたいと思います。

まず、M5Stackを買うきっかけの1つになった、MIDIモジュールについて。これが全ての始まりでした(^^;)

M5Stackも興味深いですね。arduinoはいじったことあるんだけど、こっちのほうがお手軽そう。どうせMSX0は7月だし、1つ買って何ができるのか学んでおくのも良いかも。MIDIモジュールとかもあって、それで何か作りたくなる。

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 16, 2023

M5StackのMIDIモジュールこれね。デザイン超クール! M5Stack Basicとこれで1万円ちょっとだし、これ使ったオールドシンセの音色バンクみたいなのが欲しい(^^;) 既にあればそれ使うし、なければ自分で作るかな!? https://t.co/rcWZSPvYmu

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 16, 2023

次にMIDIモジュールの公式のサンプルプログラムを試しました。Arduino MIDI Libraryを使用して開発するのですが、これ良くできてますね。やりたいことが簡単に実現できます。

M5StackのMIDIモジュール、Core2用にジャンパーを半田付けし直したので試してみた。まず出力。これはサンプルプログラムの1つで、ランダムにノートON/OFFを送信してるやつ。core2のサンプルは準備中と書いてあったけど、インクルードファイルをcore2用にしただけで動いた。 pic.twitter.com/j5Y88gBpFM

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 22, 2023

Read the full conversation on Twitterをクリックするとスレッドの続きが見られます。MIDI INのサンプルの動画もあります。

この、ランダムに送信するプログラムが意外と面白く、少し改良してみたくなりました。しかし、ランダム再生というと昔モジュラーシンセでもやってましたね。ハイ、好きなんです(笑)

先日のM5StackのMIDIモジュール、ランダム再生するサンプルが面白かったんだけど、完全ランダムだともう1つ音楽的じゃないので、少し改良してみた。まあ、プログラミングの勉強がてら(^^;) pic.twitter.com/L6LLWOdpMe

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 24, 2023

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるサンプルを更に改良。テンポとキー(12種)スケール(6種)を切り替えられるようにした。色々な設定で試したけど、ペンタトニックスケールがめちゃハマる。たぶん今のアルゴリズムだとダイアトニックスケールよりルート音の出現率が上がるためだと思う。 pic.twitter.com/dCBu5YR1Xt

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 29, 2023

以下の「次く」は「続く」の間違いです(笑) たぶん「次に続く」と書いたあと文字数が足りなくて削って、間違ったんだと思います。なお、この日は3つの動画をアップしています。

M5StackのMIDIモジュールでランダム再生させるやつのその後です。残り5つのダイアトニックスケールを実装した。この動画は(実は個人的に期待してた)フリジアンスケール・・・のはずなんだけど、フリジアンというより、なにか凄く雅ぃ〜な感じに(^^;) でも悪くない。

— 浅利 哲 (@SatoruAsari) January 31, 2023

(次く) pic.twitter.com/wH0AQkinkA

ここまでが1月分です。長くなるので、ここでいったん区切ります。

2月分に続く。

2023年1月19日

M5Stack

少し前にM5Stackという小型のマイコンモジュールがあることを知り、試しに買ってみました。

昔ちょっといじったことがある(本当にいじった程度(^^;) )Arduinoと似たようなコンセプトの製品ですが、マイコンボードだけでなく洒落たケースに入っていて、充電池や液晶、通信デバイスなどが標準で搭載されています。面白そうだし、何よりこの5x5cmのコンパクトなデザインが、小さいもの好きの私にはグッと来ました(笑)Arduinoと同じようにPCでプログラムを作ってこれに転送すると、スタンドアロンで動作する小型機器になるわけですね。開発環境もArduinoと同じものが使えるようです。(他にもいくつかある)

本体は数種類あるのですが、タッチパネルを搭載した最新(?)のCore2というモデルにしました。昔はもっと安かったようですが、最近の円安の影響かだいぶ高くなっているようで、8千円ちょっとでした。

本体は数種類あるのですが、タッチパネルを搭載した最新(?)のCore2というモデルにしました。昔はもっと安かったようですが、最近の円安の影響かだいぶ高くなっているようで、8千円ちょっとでした。

起動してみると、どう見てもエヴァンゲリオンとしか思えないデザインの画面が出てきましたが、まあこのくらいなら大丈夫なのかな?(^^;)

またM5Stackは、その名のとおり様々な機能のモジュールが縦方向にスタックできる構造になっていて、純正、サードパーティ製を含めたくさんの製品が存在します。その中で興味を惹かれたのはMIDIモジュールです。デザインがとてもクールで、これで何か作ってみたくなりました。実際に買ってみたので、これについてはまた今度。

関連リンク

・M5Stack用MIDIモジュール (2023年02月28日)

2022年12月15日

ASUS PH-GTX1660S-O6G

1月に組んだWindows 11マシンをまだ実戦投入できていません。頃合いをみてWindows 10マシンからビデオカードを移植しようと思っていたのですが、面倒でやっていないのが原因です。いつまでも放置しているのはもったいないので、新しいカードを買ってしまいました。

5年半くらい前にGeForce GTX 1050のカードを買ったときは、GPGPUの研究用と書いたままその後フォローしていませんでしたが、期待以上に高速化できることが分かり、今では仕事の開発でGPUを多用しています。そこで、今回は少しですが以前より高性能なチップにすることにしました。とはいえ、昨今の仮想通貨マイニング需要によるGPU高騰の余波もあり、意外と高いです。出せても3万円くらいまでなので、ちょっと古いけどGTX 1660にしました。新しいRTXシリーズはゲームをやらない私にはあまり意味がない新機能が多いですしね。いろいろ見繕って、1660 Super搭載のASUSのカードが3万円弱だったので、それにしました。

1660は補助電源が必要なタイプですが(TDPは125W)うちのマシンの電源は550Wなので、たぶん余裕です。まだM.2のSSDが1枚入ってるだけですしね。このあと増えたとしてもおそらくHDDが1台、光学式ドライブ、TVチューナーカードくらいなので、このままでイケるでしょう。

1660は補助電源が必要なタイプですが(TDPは125W)うちのマシンの電源は550Wなので、たぶん余裕です。まだM.2のSSDが1枚入ってるだけですしね。このあと増えたとしてもおそらくHDDが1台、光学式ドライブ、TVチューナーカードくらいなので、このままでイケるでしょう。

GTX 1650: 9秒

GTX 1660 Super: 6秒

参考(GPUなしのマルチスレッド処理)

Core i7-11700: 30秒

最後に、いつもどおり備忘録として現在のパーツ構成をまとめておきます。

| ケース | ANTEC | P5 |

| 電源 | 玄人志向 | KRPW-BK550W/85+ |

| マザーボード | ASUS | PRIME B560M-K |

| CPU | Intel | Core i7-11700 |

| メモリ | ADATA | AX4U320088G16A-DCBK20 (DDR4 SDRAM 8GBx2) |

| ビデオカード | ASUS | PH-GTX1660S-O6G |

| SSD | Western Digital | WD_BLACK SN750 SE NVMe (1TB) |

| OS | Microsoft | Windows 11 Home (DSP版) |

2022年1月14日

PC切替環境のアップデート

先日、新たに1台PCが増え、メインで使用している22インチのモニタの入力のやりくりが厳しくなってきました。常用PCの内訳はMac mini (Late 2014)、Windows 11, Windows 10, Windows 8/7/XPの各マシンに、仕事で検証用としてお客さんから借りているPC(ここに書いたことはなかったけど以前からある)の計5台です。

このモニタにはDisplayPort、DVI、VGAの3系統の入力があり、これまではそれぞれMac mini、Windows 10マシン、VGA切替器(その他のPC用)を繋いでいました。VGA切替器は4ポートなのでまだ余裕はあるのですが、VGAで繋ぐとモニタの解像度(1920x1200)を活かせないことが多く(PC側のビデオ回路のスペックによる)最新のPCで使う気にはなれません。

そこでいろいろ考えて、DVIへの接続を切り替えて使うことにしました。まず、AmazonでHDMIをDVI-Dに切り替えるアダプターケーブル(買ったのは1.8m)を見つけました。700円くらいと安かったので買って試してみたところ、問題なさそうです。更に、10年くらいに買って使っていなかった3ポートのHDMIセレクターをかましてみましたが、うまくいきました。ここ10年くらいのPCにはたいていHDMI出力があるので、これを使ってWindowsマシン3台はここに繋ぐことにしました。ちゃんと1920x1200で綺麗に表示できています。当面、これで運用しますが、更に増やしたいときはもっと多ポートの切替器を買えばOKです。HDMI切替器は安いし選択肢も豊富ですからね。

モニタ入力の問題は解決したので、次はUSBです。私は一組のキーボード&マウスを4ポートのUSB切替器を使って切り替えていたのですが、これも1つ足りなくなりました。そこで、同じ切替器をもう1台買って、デイジーチェーンのように接続して7台まで切り替えられるようにしました。

モニタ入力の問題は解決したので、次はUSBです。私は一組のキーボード&マウスを4ポートのUSB切替器を使って切り替えていたのですが、これも1つ足りなくなりました。そこで、同じ切替器をもう1台買って、デイジーチェーンのように接続して7台まで切り替えられるようにしました。

写真の右上に写っている小さなものがUSBハブで、これにキーボードとマウス、更に左手用ゲーミングパッドが繋がっています。これをUSB切替器で切り替えます。ハブの下にあるのがメインの切替器で、よく使うマシン3台はこれまでどおりここで切り替えます。そして4ポート目がその下のサブの切替器に繋がっています。つまり2段階で切り替えるわけです。サブのほうは接点が増えるのでリスクがありますが、使用頻度の低い古いPCだし、またUSB 2.0の低速なデバイスを使うだけなので、おそらく大丈夫でしょう。使い勝手は思ったより快適で、最初はもうニンマリしてしまいました(^^;)

ちなみに写真のいちばん下にあるシルバーの機器は前述のVGA切替器です。それぞれの機器は両面テープ(3M スコッチ はがせる両面テープ 強力 薄手)で固定されているので、指一本で操作できます。この両面テープは本当に良いものなので、1つ買っておくと重宝します。

実は他に、Amazonで2mのUSB延長ケーブル10本セットが2千円ちょっとで売られていたのを見つけ、これを5x2列くらいに束ねて接着し、USBパッチベイを作るというプランBも考えていました。切替器よりは面倒だけど、こちらのほうが低リスクだと思います。でも切替器2台の運用がうまくいったので、お蔵入りです(笑)

せかっくなので古いMac mini (Early 2009)も繋いでおきました。古いOSでテストするときや、32bitアプリが必要なときなど、まだまだ使いたいことは多いですしね。

2022年1月11日

Windows 11の新PC

Windows 11のリリースから早くも3ヶ月。開発用に実機を用意しなければとずっと思っていたのですが、重い腰を上げて新しいPCを組みました。

これまで使っていたWindows 10マシンは7年半くらい前(Windows 8の頃)に組んだもので、残念ながら古すぎてWindows 11には対応できないようです。CPUパワーはまだまだ実用十分だと思うので、なんとも残念ですね。マイクロソフトが需要を作り出すためにわざと厳しくしたんじゃないかと勘ぐっています(笑)でもまあ仕事マシンだし、7年半も使ったら新調しても良い頃合いでしょう。もちろんWindows 10もまだ必要なのでリスクを避けるため、新たに1台組むことにしました。予算は今回もOS込みで10万円です。

いつもどおり備忘録として、現在のパーツ構成をまとめておきます。

| ケース | ANTEC | P5 |

| 電源 | 玄人志向 | KRPW-BK550W/85+ |

| マザーボード | ASUS | PRIME B560M-K |

| CPU | Intel | Core i7-11700 |

| メモリ | ADATA | AX4U320088G16A-DCBK20 (DDR4 SDRAM 8GBx2) |

| ビデオカード | - | (Onboard) |

| SSD | Western Digital | WD_BLACK SN750 SE NVMe (1TB) |

| OS | Microsoft | Windows 11 Home (DSP版) |

まずはケースですが、ずっと愛用してきたAbeeは数年前に倒産してしまいました。ブランド自体は最近、他の会社から復活したようですが、今のところ新製品にかつての面影はありません・・・。そこで今回は別のメーカーのケースを使うことにしました。

しばらく自作PCの世界から離れていましたが、5インチベイを搭載したケースが激減していますね。確かに私自身も光学式ドライブの使用頻度は極めて低くなっていますが、まだなくしてしまうわけにはいきません。しかし、フロントパネルにそのままドライブが見えるタイプの旧態依然としたケースは、もうデザイン的にアウトです。Abeeのようにドライブのトレイと連動して開くようなフロントベゼルがついた格好良い製品はもうなさそうなので、少し妥協して冷蔵庫のドアのようにフロントパネルが開閉するタイプのケースにしました。選択肢は色々ありましたが、これだというものが見つけられなかったので、とりあえずの選択として、低価格なANTEC P5にしました。ATXではなくMicro ATXです。

CPUは予算の都合で、最新より1世代前のCore i7-11700にしました。第11世代ですね。旧マシンが第4世代なので、7年半という時間を感じます。

マザーボードには今回もレガシーPCIスロットが欲しかったのですが、さすがにもうそういう製品は見つけられませんでした。PT2はまだ現役バリバリで活用しているのですが、当面これは旧マシンで運用していくしかなさそうです。PV4は更に古いマシンで現役だし、そうやって何台ものPCを残しておくための置き場所やモニタの入力数をどうやりくりするかは非常に悩ましいです。

以前よりパーツが高騰しているのか、今回はかなり予算が厳しくなってしまいました。とあるネットショップで吟味に吟味を重ねてパーツ選択をしたのですが、最終的にはCPUクーラー(Scythe 虎徹 Mark II)まで含めて99,995円という結果になりました(^^;)

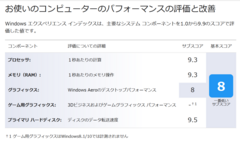

WinSATの結果(WEI Viewerで表示したもの)も載せておきます。プロセッサとメモリは旧マシンでも9.1なので、世代を重ねたわりにはあまり進化していませんね。まあ、そんな気はしていました。80年代、90年代をリアルタイムで見てきた者としては、今のCPUの進化なんて止まっているのも同然です(^^;) 一方、プライマリ ハードディスク(SSD)は8.2からかなり高速化しましたね。今回は初めてNVMeにしたのですが、さすがSATAとは違います。

WinSATの結果(WEI Viewerで表示したもの)も載せておきます。プロセッサとメモリは旧マシンでも9.1なので、世代を重ねたわりにはあまり進化していませんね。まあ、そんな気はしていました。80年代、90年代をリアルタイムで見てきた者としては、今のCPUの進化なんて止まっているのも同然です(^^;) 一方、プライマリ ハードディスク(SSD)は8.2からかなり高速化しましたね。今回は初めてNVMeにしたのですが、さすがSATAとは違います。

まだビデオはオンボード、大容量HDDも光学式ドライブもありませんが、しばらくこの構成で使って、仕事のメインマシンをこちらに移行するタイミングで、旧マシンからビデオカードを持ってこようと思っています。4TBのHDDとBD-Rドライブはどうすべきか迷っていますが、録画や動画編集を旧マシンでやる限りは、そのままのほうが良いかもしれませんね・・・。でも新CPUのスペックを測るには動画エンコードがいちばんなので、ちょっともどかしいです(^^;)

関連リンク

・ASUS PH-GTX1660S-O6G (2022年12月15日)

2020年1月24日

Wansview Q5

最近、母が完全に認知症っぽい症状を見せていて、家事がまともにできなくなってきました。

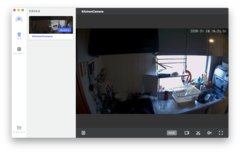

特に料理は危険なので、独りでやらないでと言ってあるのですが、すぐに忘れて始めてしまって困っています。在宅時はキッチンで音がするたび確認しに行くようにしていますが、夕方になると5分おき、10分おきというレベルになってきて大変なので、キッチンに無線LAN搭載のネットワークカメラを付けました。マイクとスピーカーがついていて会話もできるそうです。モノは安さで選んだWansviewのQ5という製品で、なんとAmazonで2,889円でした。色は白が良かったのですが、黒のほうが千円くらい安かったので、そちらにしました。中国メーカーだと思いますが、音声ガイドも含めて完璧に日本語化されてるし、スマホやWindows、Mac用アプリもよくできています。リモートでの首振りも可能です。侮れませんね。果たして日本のメーカーは、これを3千円で出せるでしょうか?

あとは中国となるとファーウェイの件もあるし、情報流出とかそっちが少し怖いですね。でもこの安さには抗えませんでした・・・。2台、3台と増やすことも可能なので、アイデア次第でいろいろ活用できそうです。

あとは中国となるとファーウェイの件もあるし、情報流出とかそっちが少し怖いですね。でもこの安さには抗えませんでした・・・。2台、3台と増やすことも可能なので、アイデア次第でいろいろ活用できそうです。2019年9月25日

オムロン BY35S その後

先日、3年くらい前に購入したオムロンのUPSが動作しなくなりました。繋いでいた機器の電源が落ちていて、UPS本体のLED等も全て消灯している状態でした。

ちょっと前からバッテリー寿命の警告は出ていたのでオムロンのサポートに電話してみたところ、バッテリー寿命でもテーブルタップとしては使えるということでした。そのため故障と判断し、同じ機種を再購入しました。修理するより買い替えたほうが安いですからね。

取り寄せに1週間くらいかかり、本日届いたのですが、せっかくなので新しいものに付属しているバッテリーを古いほうに入れてみたのですが、あっさり起動しました(^^;) 本体の故障ではなくバッテリー側の問題だったようです。実際、バッテリーはパンパンに膨らんでいて、蓋を外すのも苦労しました。どうやら完全にだめになってしまうと起動すらしないのですね。

もったいないことをしましたが、交換バッテリーも8千円くらいするので、試しにバッテリーだけ注文するという"賭け"に出ることではできませんでした。でも本体が問題ないなら、そのうち交換バッテリーを買って別の部屋で使おうと思います。

2019年7月20日

ハードディスクを新調 その後

昨年3/11の日記のその後です。購入からまだ1年ちょっとしかたっていませんが、最近、特定のファイルのアクセスに異常に時間がかかるようになったのでCHKDSKで調べてみたところ、どうやら不良クラスターが発生しているようです。一応、クラスターの置き換えはされたようですが、不安なので新しいドライブを購入しました。

2TBのドライブの値段はほとんど変わっていませんが、3TBと4TBは7,500円ほどになっているので(どちらも価格差がない)今回は4TBにしてみました。SeagateのBarraCuda ST4000DM004です。大きいほうが速度的なメリットがありそうですしね。とりあえず前回購入したHDDケースに入れてコピーはしましたが、休みのうちに入れ替えたいです。ちなみに、このダメになったドライブは2年保証らしいけど、今回のようなケースでも交換とかしてもらえるんですかね。たいした値段じゃないけど、2TBあれば使い道はあるし、ダメ元で依頼してみようかな・・・。

以下、メインマシンのパーツ構成が変わったので、いつもの備忘録を更新しておきます。そういやここには書いてこなかったけど、PCケースメーカーのAbeeって倒産してしまったんですよね・・・。高かったからなぁ。| ケース | Abee | smart J07R & 5.25 Solid Bezel (Black) |

| 電源 | 玄人志向 | KRPW-GP550W/90+ |

| マザーボード | GIGABYTE | GA-Z97X-Gaming 3 |

| CPU | Intel | Core i7-4790 |

| メモリ | Team | TED38192M1600C11DC (DDR3 SDRAM 4GBx2) |

| ビデオカード | ASUS | PH-GTX1050-2G |

| SSD | Crucial | CT240BX200SSD1 (240GB) |

| HDD | Seagate | BarraCuda ST4000DM004 (4TB) |

| BD-R ドライブ | パイオニア | BDR-209BK/WS2 |

| OS | Microsoft | Windows 10 (64bit/DSP版) |

2018年5月31日

Synology DiskStation DS115j

5年くらい前に購入したQNAPのNASの調子が悪くなりました。本体のHDDのLEDが赤く点灯しっぱなしになっていて、調べてみるとディスクに不良セクタがあって代替セクタにも空きがなし、交換を推奨とのことです。

実はNAS本体のほうもちょっと前から調子が悪くなっていたので(電源がうまく入らないことがある)両方とも買い換えることにしました。今回も同じQNAPを買おうかとも思ったのですが、せっかくなのでライバルの(?)Synologyにしてみました。いろいろ経験してみたいという理由と、Amazonを見たらDS115jが1万円ちょっとという激安価格だったのが決め手です。

HDDは以前の2TBから3TBに増やすことにしました。SeagateのBarraCuda ST3000DM007/Aです。あわせて2万円弱で済みました。急な故障で痛い出費だったけど、思ったより安く上がりましたね。

分解もHDDの取り付けも簡単でした。セットアップもほんの数分で終わりました。Webベースの設定画面の日本語ローカライズも、ほぼ完璧ですね。

分解もHDDの取り付けも簡単でした。セットアップもほんの数分で終わりました。Webベースの設定画面の日本語ローカライズも、ほぼ完璧ですね。

2018年3月11日

ハードディスクを新調

メインのWindowsマシンに入れてあった1TBのデータ用ハードディスクの空き容量が厳しくなってきたので、2TBのドライブを購入して入れ替えました。

整理すれば1TBでもやりくりできないことはないのですが、まあ2TBなんてもう6千円くらいですからね。手間をかけるより買ってしまいました。だいぶ長いこと使いましたしね。気になって調べてみたところ、買ったのは2009年でした。Windows 7が発売されたときなので、予想以上に昔ですね(^^;)新しいドライブは、SeagateのBarraCuda ST2000DM006です。とりあえず今のことろ問題なし。心なしか静かになったようにも感じますが、ファイルが分断化していない最初だけかもしれません。

古い1TBのHDDは念のため、しばらく保管して、そのあとMac miniの外付けドライブとして使う予定です。そのためのHDDケースも買いました。玄人志向のGW3.5AA-SUP3/SVです。以前購入したもののUSB 3.0版です。テストがてら、今回のHDD入れ替え作業のデータコピーにも使ってみましたが、とりあえず問題なさそうです。

ただ、Serial ATAからUSB 3.0へのコピーは思ったより遅いですね。まあ、1TB近くあったわけで、そんなサイズを一度にコピーした経験はあまりありませんが、Serial ATA同士だったらもう少し早いでしょうか?

以下、メインマシンのパーツ構成が変わったので、いつもの備忘録を更新しておきます。

| ケース | Abee | smart J07R & 5.25 Solid Bezel (Black) |

| 電源 | 玄人志向 | KRPW-GP550W/90+ |

| マザーボード | GIGABYTE | GA-Z97X-Gaming 3 |

| CPU | Intel | Core i7-4790 |

| メモリ | Team | TED38192M1600C11DC (DDR3 SDRAM 4GBx2) |

| ビデオカード | ASUS | PH-GTX1050-2G |

| SSD | Crucial | CT240BX200SSD1 (240GB) |

| HDD | Seagate | BarraCuda ST2000DM006 (2TB) |

| BD-R ドライブ | パイオニア | BDR-209BK/WS2 |

| OS | Microsoft | Windows 10 (64bit/DSP版) |

関連リンク

・ハードディスクを新調 その後 (2019年07月20日)

2017年8月17日

ワコム Intuos Draw

先日、とあるネットショップを眺めていたら、ワコムの小さなペンタブレットが目に留まりました。なんだか白と黒のポップなデザインにグッと来てしまい、衝動的に買ってしまいました(^^;)

いちばん安いIntuos Drawという製品で、7千円くらいでした。まあ、この値段なら衝動買いもOKですね。タブレットというと昔、ADB(昔のMacにあった低速機器用のインターフェイス)に接続するタイプの製品を買ったことがあります。筆圧感知ペンという技術的興味もあっての購入でしたが、当時はたまに遊びで絵を描いたりもしていました。MacからADB端子がなくなって使えなくなってしまったのですが、それ以来、約20年ぶりのタブレットです。

以前のタブレットとボディサイズは同じくらいですが、読取可能範囲は少し大きいかもしれません。描いているときの感触も昔の製品とは別物で、適度な抵抗感が心地よく、なんだか癖になりそうです(^^;)

バンドルソフトのArtRage Liteも入れてみました。英語版でしたが、現実の画材のようなツールが簡単に選べて、私のようなお遊びユーザーには向いていそうです。Photoshopも対応しているので、使い分けたいと思います。

・追記

ArtRageのUI言語はHelpメニューから日本語に切り替え可能でした。Twitterにも同じこと書いてたんだけど、それを見たメーカーの人が教えてくれた(^^;) いわゆるアクティブサポートってやつですね。良い体験でした。

2017年6月15日

ASUS PH-GTX1050-2G

ビデオカードのGPUを使ってグラフィック処理だけでなく様々なプログラムの高速化を行う、いわゆるGPGPUの研究用に、ビデオカードを買いました。どのくらいの値段のカードを買えば、どういったプログラムが、どれだけ高速化できるのかを見極めるのが最初の目的です。まずは予算1万円で1つ買ってみることにしました。

メーカーはNVIDIA一択だろうと同社のGPUを搭載した製品を調べてみると、現行のGeForce GTXシリーズ(ハイエンド)の最廉価モデルであるGeForce GTX 1050搭載のカードが1万2〜3千円くらいだったので、それに決めました。モノはASUSのPH-GTX1050-2Gです。ファン付きで厚みがあるせいか2スロット占有カードですが、もともと私のPCにPCI Expressカードは1枚も入っていなかったので、問題ありません。また、補助電源も不要なタイプなので(GTX 1050のTDPは75W)今の550W電源でもいけるはずです。

さっそく入れてみましたが、とりあえず安定して動いています。私はPCでゲームはやらないし、普通に使っている限り性能差は全く感じられませんが、このあと色々と試してみたいと思います。

以下、メインマシンのパーツ構成が変わったので、いつもの備忘録を更新しておきます。| ケース | Abee | smart J07R & 5.25 Solid Bezel (Black) |

| 電源 | 玄人志向 | KRPW-GP550W/90+ |

| マザーボード | GIGABYTE | GA-Z97X-Gaming 3 |

| CPU | Intel | Core i7-4790 |

| メモリ | Team | TED38192M1600C11DC (DDR3 SDRAM 4GBx2) |

| ビデオカード | ASUS | PH-GTX1050-2G |

| SSD | Crucial | CT240BX200SSD1 (240GB) |

| HDD | Seagate | Barracuda ST31000520AS (1TB) |

| BD-R ドライブ | パイオニア | BDR-209BK/WS2 |

| OS | Microsoft | Windows 10 (64bit/DSP版) |

関連リンク

・ASUS PH-GTX1660S-O6G (2022年12月15日)

2017年5月 2日

USB切替器を新調

私は1組のキーボード&マウスで複数のPCを操作しているのですが、そのために使っていた古いUSB切替器が、ついに壊れましたた。

この日記に記述がないので、おそらく13年以上前に買ったものだと思いますが、どうやらスイッチが内部で折れたようで、押してもロックがかからなくなってしまいました。毎日何回もバチンバチン切り替えてたわけだから、仕方ありませんね。よくもったほうです。買い換えようと思ったら4ポートのは意外と選択肢が少なく、ES-Tuneという中華っぽい聞いたことないメーカーのを買ってしまいました。でも見た目は前のArvelのより高級感があるかもしれません(^^;) 動作も今のところ問題ありません。千円以下なのであまり期待していませんが、果たして何年もつでしょうか。

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>