« 2017年8月 | メイン | 2017年10月 »

2017年9月28日

富士通 FM-7 その2

一昨日の日記のその後です。見た目を綺麗にする件はのんびりやるとして、とりあえず全体を無水エタノールで拭きました。特にキーボードは、キートップを1つ1つ取り外して綺麗にしました。じゃないと、あまり触る気がしませんからね(^^;)

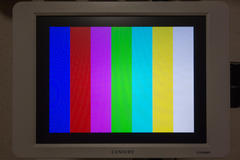

というわけで、例によって何か作ってみようと、まずPC-8001のときのカラーバーの表示プログラムを移植してみました(笑) F-BASICは初体験ですしね。(当時のBASICは機種によって文法に微妙な違いがある)

というわけで、例によって何か作ってみようと、まずPC-8001のときのカラーバーの表示プログラムを移植してみました(笑) F-BASICは初体験ですしね。(当時のBASICは機種によって文法に微妙な違いがある)

FM-7は640x200のフルグラフィック機なので、キャラクターなど使わず、素直にグラフィックでやりました。横方向の640は7では割り切れませんが、誤差は1ピクセルなので全く問題ありません。全体の表示には3秒くらいかかりますが、まあこんなものですかね。上の写真ではモアレが出ていますが、実際には綺麗に描画されています。

なお前回、書こうと思っていて忘れましたが、モニタやデータレコーダのケーブルは、PC-8001用に自作したものが、そのまま使えました。この時代のデジタルRGB(8色)のPCなら、みんないけそうですね。

グラフィックを使ったので、ソースもシンプルです。LINE文の書式はN-BASICと同じですね。いたって単純なプログラムです。

グラフィックを使ったので、ソースもシンプルです。LINE文の書式はN-BASICと同じですね。いたって単純なプログラムです。

前回の疑問も少し調べてみました。まずファンクションキーの内容表示ですが、N-BASICと同じようにCONSOLE文で行うようです。デフォルトで非表示なだけですね。たぶんキーが10個あって画面を2行も専有するから、そうしたのでしょう。書き方もほぼ同じです。

3番目のパラメータが0なら非表示、1なら表示です。ちなみに4番目のパラメータは0がカラーで1がモノクロと、N-BASICとは逆ですね。デフォルトはカラーで、これも逆です。

CONSOLE文で注意が必要なのは1〜2番目のパラメータです。ここはN-BASICと同じようにスクロール開始行と行数なのですが、ファンクションキーが表示されているときは2行使うので、ちゃんとその分を引いて指定しなければなりません。そうしないとエラーになります。N-BASICでは特に気にしなくていいので、どうしてエラーになるんだろうと、最初はかなり悩みました。

ファンクションキーを押すと応答しなくなる件は、PF5とPF10ですね。どちらもプリンタに印刷する命令(ソース印刷と画面のハードコピー)が入っていて、そのため応答しなくなるようです。BREAKキーかESCキーを何度も押してると止まるのですが、まだちゃんとした止め方は分かりません(^^;)

短いプログラムだし、あまり意味はないかもしれませんが、一応データレコーダの音声データをアップしておきました。

COLORBAR_20170928.WAV

※ブラウザによってはクリックで再生されてしまうかもしれないので音量に注意!

しかし、FM-7はセーブが早いですね。PC-8001は600bpsでしたが、FM-7は1600bpsのようです。ロード時にファイル名を省略できるのも便利ですね。

ただ、セーブを開始してから実際に音が出るまで10秒ちょっと待たされます。おそらくカセットテープの先頭の録音できない部分(リーダーテープ)を避けるためだと思いますが、かなりじれったいですね。あと、PCで再生してみて気づいたのですが、信号ではないノイズがやたらと多いです。これは機種の違いというより経年劣化でしょうか? 少し気になります。

関連リンク

・富士通 FM-7 その3 (2017年10月18日)

2017年9月26日

富士通 FM-7

ヤフオクで富士通のFM-7を入手しました。1982年発売の8bit PCです。正式名称はFUJITSU MICRO 7ですが、FM-7という略称がメジャーで(後継機では正式名になっていく)タイトルは、あえてそちらを書きました。ちょっと変な感じですけどね(^^;) そういや富士通のPCは今でもFMVという名前ですね。

FM-7の登場はよく覚えています。先代のFM-8からスペックアップした上に大幅に安くなるという驚きの新製品で、雑誌(たぶん月刊マイコン)の記事で知ったときはかなり興奮しました。この1982年というのは日本のパソコン界にとってはエポックメイキングな年で、他にも数々の名機がリリースされました。とても思い出深いです。

FM-7の登場はよく覚えています。先代のFM-8からスペックアップした上に大幅に安くなるという驚きの新製品で、雑誌(たぶん月刊マイコン)の記事で知ったときはかなり興奮しました。この1982年というのは日本のパソコン界にとってはエポックメイキングな年で、他にも数々の名機がリリースされました。とても思い出深いです。

今回の個体はちょっと汚いのですが、そのおかげか動作品がかなり安く手に入りました。FM-7はもともと白と黄色で汚れやすいのか、綺麗な出物がほとんどないんですよね。玉数じたいは多いんですが・・・。でもこういうときのために色々と準備してきたので、可能な限り綺麗にしたいと思っています。

動作は、まだBASICでちょこちょこと確認程度にいじっただけですが、特に問題なさそうです。キーボードも全キーOKでした。大きなキーがなんだかグラグラするのが気になりますが、ネットで調べたところ、この機種はこうみたいですね。キートップを何個か抜いてみましたが、大きなキーにもスタビライザー等の支えがなく、中心を押さないと傾いてしまうようです。キーの左右に段差があるのは、そこを押させないためですね。

ファンクションキーは内容が画面に表示されないようで、何が設定されているかまだ分からないのですが、適当に押したら応答しなくなっちゃうキーもあって、何回かリセットしました(^^;) きっと戻す方法はあるんでしょうね。FM-7の情報はネット上にたくさんあるので、あとで調べてみたいと思います。

関連リンク

・富士通 FM-7 その2 (2017年09月28日)

2017年9月24日

CASIO PB-200 その3

10日の日記のその後です。小さくて電池駆動できるということで気軽にいじれるポケコンですが、実際にBASICでプログラムを組もうとすると、こいつはかなりハードで、歯ごたえのあるプラットフォームですね(^^;)

まずメモリが1.5KBしかない(先代のPB-100でも動くように考えたら0.5KB)というのは、思ったより厳しいです。実際にはバイト単位ではなくプログラムのステップ単位のようで(変数用のメモリは別に確保されているらしい)残りステップ数が画面に表示されるのですが、まあどちらにしてもテキストなら半角1500文字くらいと考えると、かなり少ないことが分かります。

また変数はA〜Zの26個と、あと特殊な変数がいくつかある程度で、大きなプログラムを作ろうと思ったら、これまた厳しい制限です。なお26個の変数は数値か文字列のどちらかとして使用でき、文字列の場合は7文字までとなります。つまり変数1つで8バイトということですね。配列も使えますが、この26個の変数を利用して行います。使用可能なステップ数を削って変数の数を増やすことも可能なようですが、焼け石に水という感じです。

また、数値を文字列に変換するような関数(STR$やHEX$のようなもの)がなく、これが意外と実用的なプログラムを組むための障害となります。

何か作ってみようと思っていたのですが、この画面の狭さも相まって(プログラムの編集が大変)ちょっと挫折しそうです(^^;)

一方、通常のBASICにはないポケコン独自の特徴があることにも気づきました。例えばPRINT文は画面に表示したあと自動的にプログラムが一時停止され、EXEキーが押されるまで待つようです。これは画面が1行しかないので当然かもしれませんが、プログラムを組んで止めなくていいのは便利です。

また、INPUT文で数値を入力させるプログラムを組むと、単なる数値だけでなく計算式も入力できるという素晴らしい機能があることに気づきました。これは前回書いた電卓としての機能がそのまま生きているのでしょうね。例えば以下のようなプログラムです。

20 PRINT A*1.08

実行(RUN)すると画面に?マークが表示されキーボードから数値の入力待ちとなります。ここまでは通常のBASICと同じですが、ここで数値だけでなく式(例えば100+200+300など)を入力してもエラーになりません。もちろん、括弧などの入力もOKです。入力された計算式は自動的に計算されてから、変数Aに代入されます。これまで私が経験してきた(この時代の)マイクロソフト系のBASICでは、みんなエラーになっていたと思います。

ちなみに行番号20では、入力された値の消費税計算をして、画面に表示しています。つまり、このたった2行のプログラムで、簡易レジスターのようなソフトウェアが作れたことになります!(^^;)

これだと1回計算するたびにプログラムが終了してしまうので、更に以下の1行を追加すれば、繰り返して計算ができます。

PBシリーズはオプションとしてレシートサイズの小型プリンタも用意されていたので(本体に内蔵している機種もあった)そちらにも印字するよう改良すれば、更にレジらしくなりますね。

ただ、こうやってGOTO文などで無限ループのプログラムを書くと、それを停止する方法が分かりません(^^;) 他の機種のようにSTOPキーで止まるのかと思ったらだめみたいです。改めてモードやプログラムバンクを切り替えると止まりますが、ちょっと不便です。他に何か方法があるのでしょうか?

2017年9月23日

NEC PC-8001 その5

4日の日記の続きです。PC-8001で何かグラフィカルな表示を行おうと思ったら、やはりグラフィック文字を使うのが現実的なようです。しかし、私のところにはマニュアル類が何もないので、どのキーを押したとき、どんな文字が出るのか、さっぱり分かりません。1つ1つ押してみるしかありません。

そこで、今後のために全てのグラフィック文字を画面に表示するプログラムを作ってみました(^^;)

そこで、今後のために全てのグラフィック文字を画面に表示するプログラムを作ってみました(^^;)

上半分がコード順(カナ文字も含む)で、下がキーボードレイアウトを模したものです。前者はネットにたくさんあるのですが、後者が見つけられなかったんですよね。これを印刷して手元に置いておきたいと思います。もちろん、PC-8001に繋げられるプリンタなんか持っていないので、この画面を写真撮影して現代のPCで加工(白黒反転など)して、印刷です。

昔はキーボードの手前側面に貼るグラフィック文字のシールなんかもよく見ましたよね。これを元に、そういうのを作ることも今なら可能かもしれません。まあ、シールを貼ると汚くなるので私はやりませんけどね。

実際この機種に限らず、入手したレトロPCは可能な限り完動かつ綺麗な状態を維持すべく、最大限の努力をしていくつもりです。使うときも優しく丁寧に、使わないときは日焼け防止のためにカバーをかけ、ケーブルの抜き差しなどもなるべく行わないようにしています。いつか手放すにしても、自分の代で極力劣化させない、それがレトロPCマニアの社会的責任ですよね(笑)

そういえば、このプログラムを作っていて気づいたのですが、私のPC-8001は、どうやら¥キーの調子が悪いようです。押しても入力されないことがあります。あまり使わないキーなので大きな問題ではありませんが、簡単に直せるものなら直したいですね。あとで分解してみようかと思っています。

ちなみに、¥キーで出るグラフィック文字は漢字の「円」なんですよね。まあ、普通に考えればそうなるでしょうけど、ちょっと感心しました(^^;)

今回のプログラムのソースは載せません。長くなってしまったのと、基本PRINT文で表示しているだけなので(特に後半はループすらない)技術的にも面白いところが何もないからです。いちおうデータレコーダの音声データは置いておきます。

GRPH_20170923.WAV (CLOADのパラメータは"grph")

※ブラウザによってはクリックで再生されてしまうかもしれないので音量に注意!

今回はライン入力ではなくマイク入力から録音してみました。これで少しは音量が稼げたのではないかと思います。まあ、パルス波の周期(つまり音程?)で1と0を表現しているようなので音量はあまり影響しないとは思いますが、それでもいちど他の機器(PCとかスマホとか)で再生したものがちゃんとロードできるか試してみたほうが良いかもしれませんね。

2017年9月20日

CENTURY LCD-8000V/W その後

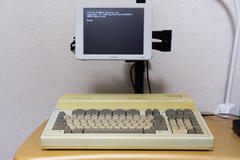

8/22の日記のその後です。このモニタ、今では主にPC-8001で使用しているのですが、小さいのは良いんだけど、位置が低すぎるとちょっと使いづらいです。そこで、市販のモニタ用のクランプ式アームに(無理矢理)取り付けてみました。

CENTURYのモニタには純正のモニタアームも用意されているのですが、凄く高いし(6千円くらい)耐荷重も2kgまでと、あまり潰しが利きません。そこで、安いVESA規格のアームを買いました。Amazonで評価が高かったBESTEKのBTSS01BKといいうやつで、2千円ちょっとでした。モニタ側はVESA規格に対応していないので(そもそも小さすぎて無理)背面にある収納式のスタンド部分に針金(よくケーブルをまとめるのに使われている皮膜つきの柔らかいやつ)で縛りつけました(^^;) まあ、紐でも良いと思いますが、このモニタは軽いので(510g)これで十分です。あまりグラつくこともなく、良い感じで固定できました。

ちなみにこのアーム、安いのに頑丈な作りで、なかなか良さそうです。実際、27インチ、10kgまでのモニタで使えるようで、8インチのこのモニタにはオーバースペックすぎますね(笑)

ちなみにこのアーム、安いのに頑丈な作りで、なかなか良さそうです。実際、27インチ、10kgまでのモニタで使えるようで、8インチのこのモニタにはオーバースペックすぎますね(笑)

#話題が増えてきたのでレトロPCカテゴリーを作りました。

関連リンク

・CENTURY LCD-8000V/W その後2 (2018年03月16日)

2017年9月18日

写真日記236

台風一過で見事に晴れたので、久々に袖ヶ浦海浜公園まで行ったら、なぜか閉鎖されていました。昨日までイベントがあったようなので、それの片付けですかね。仕方ないので近隣の海を見てきました。

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/800秒), ISO 125 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/800秒), ISO 125 |

ここはちょうど千葉フォルニア(千葉のカリフォルニアの意)とか呼ばれている場所ですね(笑) しかし、電線が入ると、どう見ても日本の景色ですね。

帰ってきてからネットで調べてみると、ここでは愛車を含めた写真を撮るのが流行っているようです。次に行ったらやってみよう(^^;)

2017年9月16日

黄ばんだプラ素材の漂白 その2

11日の日記の続きです。キーボードもやってみました。方法は前回と一緒ですが、パーツが多いので、単純に分解が面倒ですね。手間のほとんどはそこかもしれません。また、キーボードのキートップは小さくて軽いので、溶液の中でクルクルと回ってしまって、それを抑えるのが大変でした。割り箸で直したりしても、すぐに裏返っちゃうんですよね(^^;)

そんな苦労もありましたが、期待どおり白くなりました。うまくいけば、やはり満足感は大きいですね。

そんな苦労もありましたが、期待どおり白くなりました。うまくいけば、やはり満足感は大きいですね。

比較のために、うちでいちばん黄ばんでいるMacintosh IIci(マザーボードはQuadra 700に換装済)と並べておきます。これ、新品の状態では同じ色だったと思うんですよね(笑) なお、今回はこのキーボードの底板は処理しませんでした。あまり黄ばんでいなかったのと、分解するには(たぶん)底板に貼ってあるシリアルナンバーのシールを剥がさないとならなかったからです。

最後に、今回マウスとキーボードの2つで試してみて、この漂白法についていくつか思ったことがあるので、書いておきたいと思います。まず、元々あった黄ばみ以外の汚れは、そのまま残ってしまいますね。手垢とか黒ずみとか、水洗いで落ちないような汚れはそのままでした。先に徹底的に綺麗にしてからやったほうが良いのかもしれません。

また、こうやって溶液に浸して処理すると、かなりの量のワイドハイターEXパワーを消費します。最初に1リットルのお徳用ボトルを買ったのですが、それはもうなくなって既に2本目です。キーボードより大きなもの、または体積が大きなもの(例えばこのIIciのケースなど)を処理するには、この方法では難しいですね。溶液をジェル状に加工して塗る方法もあるようなので、機会があれば試してみたいと思っています。

あとこれは個人差があるかもしれませんが、ワイドハイターEXパワーの原液には強い匂いがあり、それが若干ですが処理後に残ります。しばらくすると消えるとは思いますが、気になる人は気になるでしょうか。個人的には、意外と爽やかな匂いで、あまり嫌いではありません。まあ、もともと衣服に使うものですから、そこは考えてあるのでしょうね。2017年9月11日

黄ばんだプラ素材の漂白

古いPCのボディなど、塗装されていない白いプラ素材(ABS樹脂)は経年で黄ばんでしまうことが多いです。昔は、紫外線によって黄ばんだものはもう元には戻らないというのが定説だったのですが、今ではそれを元どおりに近いレベルまで漂白する方法が編み出されているということを、少し前に知りました。おそらく1年くらい前のGIGAZINEの記事だったと思いますが、それを見て以来、ずっと自分でもやってみたいと思っていました。最近レトロPC熱が高まっていることもあり、思いきって試してみました。

いきなり大きなものをやるのは不安なので、まずはマウスで試してみました。これは、おそらくMacintosh IIsiに付属していたものだと思います。

いきなり大きなものをやるのは不安なので、まずはマウスで試してみました。これは、おそらくMacintosh IIsiに付属していたものだと思います。

この写真だと(ストロボを使って明るく写っているせいか)意外と綺麗に見えなくもないですが、実際にはかなり黄ばんでいます。ケーブルの色と比べると分かりやすいですね。色が色だけに、どうにも汚らしいです(^^;)

そして、漂白後の結果がこれです。思わずフハハハハと高笑いが出てしまうほど白くなりました(笑) これまた写真だとあまり差がないように見えますが、薄暗い部屋の照明の下で見ると、明らかに黄土色と白(グレイ)です。

そして、漂白後の結果がこれです。思わずフハハハハと高笑いが出てしまうほど白くなりました(笑) これまた写真だとあまり差がないように見えますが、薄暗い部屋の照明の下で見ると、明らかに黄土色と白(グレイ)です。

ネット上には山ほど成功事例があり、手順も確立されているので詳しくは書きませんが、日本国内では薬剤の規制の関係で、花王のワイドハイター EXパワーを使うのが定番となっているようです。これを水で2倍程度に希釈して漂白したいパーツを浸し、1日から1週間くらい(黄ばみの程度によるらしい)天日干しします。紫外線の強い晴れの日が良いようです。

実は8月くらいから材料は準備してあったのですが、ずっと天気が悪くて、なかなかできませんでした。今回やったのは1日半くらいですが、曇りがちだったので実質1日ですかね。

実は8月くらいから材料は準備してあったのですが、ずっと天気が悪くて、なかなかできませんでした。今回やったのは1日半くらいですが、曇りがちだったので実質1日ですかね。

入れ物は、100円ショップで購入したタッパーを使いました。半透明だったのと、この素材が紫外線を通すのか分からなかったので、付属の蓋は使わず、サランラップを貼りました。

うまくいったので次に晴れたらキーボードのほうもやろうと思います。そのための大きなサイズの入れ物もホームセンターで購入済みです(^^;)

関連リンク

・黄ばんだプラ素材の漂白 その2 (2017年09月16日)

2017年9月10日

CASIO PB-200 その2

昨日の続きです。ネットで情報を漁りまくって、使い方はほぼ把握できました。PB-100シリーズは人気があるようで、思ったより情報が多いですね。BASICに関しては、PC-8001より多いくらいです(^^;)

このあと何か作ってみたいと思いますが、その前にポケコンについて1つ良いなと思ったことがあるので、書いておきたいと思います。それは、電卓としての使い勝手の良さです。電源オンで普通に電卓としても使えるのですが、式を全て入力したあとに計算を実行するという手順になるので、簡単に数学の数式どおりの計算ができるのです。

例えば以下のような計算式を普通の電卓で計算しようとすると、ちょっと苦労します。(*記号は掛け算です)

左から順々に入力していくわけですが、普通の電卓だと真ん中の掛け算の記号(☓ボタン)を押したした時点で1+2が計算されてしまいます。(例外はMacやiPhone付属の電卓アプリ) 数学のルールどおり掛け算を先にやるためには、自分で順番を変えて計算したり、メモリー機能などを使うことになります。(実はメモリー機能の使い方はよく知りません(^^;) )

しかし、ポケコンでは普通に、この式どおり入力したあとEXEキー(電卓なら=に相当)を押すだけで、ちゃんと計算してくれます。これは便利ですね。

更に、以下のような括弧つきの計算もOKです。キーボードから括弧が入力できます。

世にある関数電卓と呼ばれる高機能な電卓の中にも、こうやって数式を入力してから計算できるものがあるのでしょうか? これまであまり知らなかった世界です。

ちなみに私はHPの関数電卓を持っているのですが、試した限りでは、括弧の入力はできませんでした。ただ、これはRPN(逆ポーランド記法)の電卓なので、括弧など使わずとも、普通に数式どおりの順番で計算ができます。慣れが必要ですが、入力の手間はRPN電卓のほうが少ないですね。とはいえ、数式どおり入力して、間違ってないか目で確認してから計算を始められるのは、それはそれで便利ですね。

まあ、電卓なんて使う機会はもう1年に1回もありませんが、今後そういうときはポケコンをさっと取り出して計算したいと思います。それがきっと、ポケコン使いの本懐ですよね?(笑)

関連リンク

・CASIO PB-200 その3 (2017年09月24日)

2017年9月 9日

CASIO PB-200

ヤフオクでカシオのポケコン(ポケットコンピュータ)PB-200を入手しました。おそらく1983年のモデルで、その前年に出たPB-100(カシオのポケコン1号機)のRAMを増設したモデルですね。

PB-100が標準の約0.5KBから1.5KBまで増設できたのに対して、これは初めから1.5KBを搭載したモデルです。先日のPC-8001が、これより古くても16KBか32KBですから、デスクトップ機と比べて、いかに少ないかが分かりますね。

PB-100が標準の約0.5KBから1.5KBまで増設できたのに対して、これは初めから1.5KBを搭載したモデルです。先日のPC-8001が、これより古くても16KBか32KBですから、デスクトップ機と比べて、いかに少ないかが分かりますね。

ポケコンの定義は人によって様々だと思いますが、私の定義は「ポケットに入るほど小さく、長期間電池だけで動作し、QWERTYキーボードを搭載し、単体でプログラミング可能なPC」ですかね。ちなみに、私は子供の頃にポケコンを買おうと(買ってもらおうと)思ったことはありませんでした。なんというか当時は、デスクトップPCすら持っていないのに、安いからという理由でポケコンを買ってしまったら負けだと思っていました(笑)

しかし、決して憧れがなかったわけではなく、その小ささとデザインには、かなりグッと来ていたことを覚えています。今回、新品のように綺麗な個体が出品されていたのを見て、つい我慢できず入札してしまいました(^^;)

しかし、決して憧れがなかったわけではなく、その小ささとデザインには、かなりグッと来ていたことを覚えています。今回、新品のように綺麗な個体が出品されていたのを見て、つい我慢できず入札してしまいました(^^;)

実際、ボディはデッドストックと言われても信じてしまうほど綺麗でした。子供の頃の記憶よりずっと小さく、薄く、そして美しかったです。iPhone 6sよりちょっと大きくて、ちょっと厚いくらいですかね。重量はかなり軽くて、届いたとき違うものが入ってるんじゃないかと疑ったほどです(笑)

ボディは傷1つないけど、液晶には僅かな変色が見られます。ただ、電源を入れると分からなくなるレベルで、視認性は新品の頃と変わらないのではないかと思います。まあ、製造から30年はたっているでしょうから、いつダメになってもおかしくはありませんけどね。

ボディは傷1つないけど、液晶には僅かな変色が見られます。ただ、電源を入れると分からなくなるレベルで、視認性は新品の頃と変わらないのではないかと思います。まあ、製造から30年はたっているでしょうから、いつダメになってもおかしくはありませんけどね。

ちなみに晩年のポケコンは、2大メーカーのカシオ、シャープともに黒いボディが主流になってしまい、個人的には残念に思っていました。やはりこの当時のデザインが好きですね。最後までポケコンを製造していたシャープの最終機(PC-G850VS)は、まだ新品が手に入るようです。画面は広いし、BASICだけでなくC言語などいくつかの言語か使えるようで、欲しくないと言えば嘘になります。黒いけど(笑)

付属品は合皮のケースのみで、こちらは少し痛みも見られましたが、それでも綺麗です。おそらく、このケースに入れたまま長期間保管されていたのでしょうね。

付属品は合皮のケースのみで、こちらは少し痛みも見られましたが、それでも綺麗です。おそらく、このケースに入れたまま長期間保管されていたのでしょうね。

PCなんて商品は今でもそうでしょうが、買ってはみたものの使わなかった(使えなかった)というパターンはかなり多いでしょうから、こうやって新品同様で残っているものは意外と多いのかもしれませんね。たとえ汚くても壊れていても捨てずに、ぜひ市場に流して欲しいものです。

さて、これを何に使おうかと考えていて、1つ作ってみたいプログラムを思いつきました。資料がないので苦労するかもしれませんが、デスクトップ機と違ってテレビを見ながらでもやれるので、のんびり楽しみたいと思います。

関連リンク

・CASIO PB-200 その2 (2017年09月10日)

2017年9月 4日

NEC PC-8001 その4

8/28の日記のその後です。ネット上でPC-8001用のソースを漁って、四角形を描画する方法が分かりました。N88-BASICと同じLINE文ですが、パラメーターが微妙に違うのですね。N-BASICでは、こんなふうに書くようです。

このPSETというパラメータは88にはなかったと思うのですが、他にPRESETと指定すると消去、また文字をダブルクオーテーションで挟んで(例えば"A"のように)指定すると、文字による線や四角形の描画も可能なようです。このあたり、PC-8001のグラフィックがセミグラフィックと呼ばれる所以なんですかね。このあとの88で進化したということでしょうか。

とりあえず、これでカラーバーのプログラムを書き直してみました。はじめPSETで作ってみたところ、残念ながら描画速度はほとんど変わりませんでした。

とりあえず、これでカラーバーのプログラムを書き直してみました。はじめPSETで作ってみたところ、残念ながら描画速度はほとんど変わりませんでした。

しかし、そのあと文字による描画に変えてみたら(前回の四角形の文字)ものすごく速くなりました。画面全体の描画が1秒くらいで完了します。これなら実用レベルですね。また、LINE文で描画すると、最後にスクロールしてしまう問題も発生しなかったので、ソースも凄くシンプルになりました。これで完成ですね。

録音したデータレコーダーの音声データもアップしておきました。

COLORBAR_20170904.WAV (CLOADのパラメータは"colorb")

※ブラウザによってはクリックで再生されてしまうかもしれないので音量に注意!

・追記

行番号140のインデントを忘れてますね。今回はスペースを入れてみたんですが、詰めが甘い(^^;) (プログラムの動作には影響しません)

関連リンク

・NEC PC-8001 その5 (2017年09月23日)

2017年9月 2日

写真日記235

久々に晴れたので稲毛海浜公園まで行ってみました。今日はかなり涼しかったし、さすがに泳いでいる人はいませんね。

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/250秒), ISO 125 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算28mmで撮影) 絞り優先AE (F5.6, 1/250秒), ISO 125 |

台風が来ているということで風は強かったけど、暑くもなく寒くもなく、良い天気でした。

|

|

||

|

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算57mmで撮影) 絞り優先AE (F7.1, 1/60秒), ISO 500 |

SONY, Cyber-shot DSC-RX100

(35mmフィルム換算57mmで撮影) 絞り優先AE (F7.1, 1/100秒), ISO 125 |

三陽メディアフラワーミュージアムの庭には、何やらモフモフしたものがたくさん茂っていました(^^;)