« 2015年8月 | メイン | 2015年10月 »

2015年9月30日

F1 ルノーがロータスチームを買収

ルノーがロータスチームを買収することになったそうです。前々から噂になっていたので驚きはしませんが、ルノーも今のパワーユニットの惨状を見かねて本気を出す気になったということでしょうか。良いことですね。そもそもロータスの前身はルノーチームだったわけですから、名前が変わって戻っただけと言われても、全く違和感ありません(^^;)

これで現在F1に参戦している自動車メーカーは、ホンダを除いて、全て自分のチームを所有していることになります。長いF1の歴史の中でも、こういう状態は珍しいんじゃないですかね。ホンダも、すぐに結果を出さないといけない名門チームと組むよりも、いっそトロロッソあたりを買収してはどうでしょうか?(笑)

ちなみに今年ロータスで走っていたグロージャンは、来季から参戦するハースチームに移籍することが発表されています。マルドナドが残留するとしても、もうひとりのドライバーは誰になるんでしょうね。誰かは分かりませんが、とある日本人ドライバーも候補の1人に上がっているという噂もあります。でも即戦力になるのは小林可夢偉くらいで、他はまだ無理じゃないかなぁ。

2015年9月29日

DTMアプリ用にUSBメモリを購入

最近のDTM関連のアプリは(特にサンプリング系のシンセは)非常にディスク容量を食うものが多く、先日購入したMASCHINEも、付属のライブラリを入れると8GBくらい必要です。いちおう入ったのですが、我が家のDTMマシンであるMacBook Airには、もうほとんど空きがなくなってしまいました。

これ以外にもソフトシンセが大量に付属しているのですが、このままでは試すこともできません。そこで、DTMアプリ用に専用のUSBメモリを用意して、そこにインストールすることにしました。実際には、アプリ本体は内蔵SSDに入れ、サンプリングデータだけUSBメモリに置きます。(たいてい、そういうことが可能な作りになっている)USBメモリは、出っ張りの少ないSanDiskのUltra Fit USB 3.0 Flash Drive (SDCZ43-032G-G46)にしました。これならUSBポートに挿しっぱなしで使っても違和感がありません。容量は最初64GBを買おうと思っていたのですが、在庫がなかったので32GBにしました。とりあえず今ある分は、これで全て入るはずです。なお、私のMacBook AirはUSB 2.0ですが、あえてUSB 3.0の製品を買いました。ヘタに2.0のを買って、読み書きが予想外に遅かったりすると嫌ですからね。3.0対応製品なら、まあ大丈夫でしょう。

Mac専用にするのでファイルシステムはHFS+で再フォーマットしました。更に、このドライブは /Applications/MusicApps に自動マウントされるよう設定しました。ただ、こうやってマウントポイントを変えても、通常のUSBメモリ同様、デスクトップにもアイコンが表示されてしまうのですね。外部ディスクを全て表示しないように設定することは可能だけど、個別にはできないんですかね?

仕方ないので、このボリューム自体を不可視に設定しました。これだと両方とも非表示になるので、内部にアクセスする際にはシンボリックリンクから開くようにしました。ここまでやっちゃうと、もうマウントポイントを変えた意味が全くないけど、まあ良しとしましょう(^^;)

ちなみにシンボリックリンクではなく普通に(Macらしく)エイリアスでやる手もありますが、エイリアスだとマウントされていないときにうっかりダブルクリックすると、リンク先が変わってしまうんですよね。なぜそういう余計なことをするのか分かりませんが、シンボリックリンクはOKでした。

とりあえずMASCHINEに付属していたKOMPLETE SELECTのソフトシンセ10本を全てインストールしてみましたが、どれも動作に問題はなさそうです。パフォーマンスにどれくらい影響するかは分かりませんが、まあ多少はあるでしょうね・・・。

また、買ったはいいけど、これまでフルインストールしたことがなかったSampleMoogも入れてみました。こちらは音色のロードが少し遅く感じたけど、元々そうなのかもしれません。久しぶりに使ったので、以前のことは覚えていません(^^;)

容量は、この状態でまだ10GBくらい余っているので、あと何本かソフトシンセが増えても大丈夫ですね。2015年9月28日

YAMAHA DX7II その後6

14日の日記の(実際には9日の日記の)その後です。さすがにバランスが悪いので(上に物も置けないので)長年クローゼットの奥にしまいこんでいた3Uラックを引っ張り出してきました。また、ホームセンターでGI-20に合うネジを見つけてきたので、もう1つハーフラックアダプターを買って、それも収納しました。

ハーフラックアダプターはローランド(BOSS)のRAD-50ですが、おそらく古いほうと同じだと思います。ただ、付属のネジは以前より少し長めで、もしかしてと思って試してみたところ、ちゃんとGI-20も固定できました。合いそうなネジを苦労して4種類も見繕ってきたのに!(^^;) まあ、純正のネジでつくならそれに越したことはありません。古いのは20年も前に買ったものなので、仕様が変わっていてもおかしくありませんね。

ハーフラックアダプターはローランド(BOSS)のRAD-50ですが、おそらく古いほうと同じだと思います。ただ、付属のネジは以前より少し長めで、もしかしてと思って試してみたところ、ちゃんとGI-20も固定できました。合いそうなネジを苦労して4種類も見繕ってきたのに!(^^;) まあ、純正のネジでつくならそれに越したことはありません。古いのは20年も前に買ったものなので、仕様が変わっていてもおかしくありませんね。

ラックに隙間を開けておくのも嫌なので、空いている1.5U分は、使う予定のない古い機材で埋めました(^^;) まず下段左側は、BOSSのSE-50です。これ、先日の(下のラックの)とは別の1台です。昔、友人が持ってきて、そのままになっているものです。まあ、もらったものと認識しています(笑) ただ、久々に電源を入れてみたのですが、こちらは少し調子が悪そうです。内蔵電池が切れているのは予想どおりですが、たまにIC ERROR PLEASE REPAIR

などと表示されたりします。どうせなら私のほうのが壊れてくれたほうが嬉しかったのですが、まあどのみち、もう使わないですかね。

上段は同じ友人からの、BBEのソニックマキシマイザー 422Aです。この機材について説明するのは難しいですが(私もよく分からん)劣化した音を蘇らせる魔法の箱(!)的なエフェクターだったと思います(^^;) エキサイターに近いのかな。ネットを検索してみると意外と情報があります。電源は入れていないのでちゃんと動くか分かりませんが、今でも通用する音なら、改めて試してみたいですね。

他にも、買ったことすら忘れていたような古い機材も発掘したので、暇があれば載せてみたいと思います。

2015年9月27日

F1 日本GP 決勝

日本GPの3日目、決勝を見ての感想です。

マクラーレンは2台とも完走しましたが、入賞まではもう一歩でしたね。まあ、全車完走(うち完走扱い1台)という珍しいレースだったので、仕方ないのかもしれません。今年はこれ以上は望めないでしょうね。

2015年9月26日

F1 日本GP 予選

日本GPの2日目、土曜フリー走行および予選を見ての感想です。

どうやら番狂わせは前回だけだったようですね。やはりメルセデスが速いです。マクラーレンも悪くはないけど、入賞を目指すというのが現実的でしょうか。とりあえず完走はしてもらいたいですね。

2015年9月25日

F1 日本GP 開幕

今週末はF1 日本GPです。以下、金曜フリー走行の結果を見ての感想です。

残念ながら初日は雨だったようなので、はっきり分かりませんが、マクラーレンは前回のような速さを見せられるでしょうか。ホンダにとっては母国GPですが、今のレギュレーションでは「鈴鹿スペシャル投入!」みたいなことができないのが残念ですね(^^;)

2015年9月24日

Firefox 41

Firefoxのバージョン41が出たのでアップデートしました。今回はWindowsのText Services Frameworkに対応したということです。

あまり詳しくありませんが、WikipediaによるとWindows XPから採用された新しい汎用テキスト入力フレームワークで、キーボード入力だけでなく手書き文字認識や音声認識にも対応し、多言語入力、スペルチェック、その他の自然言語処理をサポートする

のだそうです。縦書き入力などもサポートしているようですね。

Mac版は大きな変更はなさそうですが、一応アップデートしておきました。

2015年9月23日

MASCHINE MIKRO その2

昨日の続きです。この手の机上で使う機材は、しまっておくところが問題です。出しっぱなしにできる場所があれば良いのですが、そうでなければ、やはりケースが欲しいです。というわけで、monotribeのときと同様、アルミケースとカッティングスポンジ(一定間隔で切れ目が入っていて手で千切れるスポンジ)で自作しました。

ケースはAmazonで見つけた、アイリスオーヤマ リジェロ LIA-9 シルバー【幅35×奥行28.5×高さ9cm】

ケースはAmazonで見つけた、アイリスオーヤマ リジェロ LIA-9 シルバー【幅35×奥行28.5×高さ9cm】というやつです。2,720円でした。カッティングスポンジは前回のものがまだ余っていたので、それを使いました。

ケースの内側には最初からウレタンが貼ってあります。左右は少し隙間があく程度なので、そのままにしました。上下はそれぞれ3cmのスポンジを貼りましたが、少しキツいので左右に動くこともなく、しっかり固定されます。厚みも少し余裕があるので、動かないよう蓋の裏にもスポンジを貼りました。これで逆さまに置いても問題ありません。

例によってステッカーが付属していたので、外側に貼りました(^^;) 楽器関連の機材には必ずついてますよね。こうやってケースに貼った状態で中身が分かると、ライブなどで、たくさんの機材を運搬する場合に便利なのかもしれません。

例によってステッカーが付属していたので、外側に貼りました(^^;) 楽器関連の機材には必ずついてますよね。こうやってケースに貼った状態で中身が分かると、ライブなどで、たくさんの機材を運搬する場合に便利なのかもしれません。

ちなみにMASCHINE MIKROにはサードパーティ製の専用ケースもあって、本体とセット販売だとプラス3千円くらいなのですが、デザインがあまり好みじゃなかったので買いませんでした。使い勝手は、さすがにそちらのほうが上でしょうね。

関連リンク

・MASCHINE MIKRO その3 (2015年10月05日)

2015年9月22日

MASCHINE MIKRO

Native InstrumentsのMASCHINE MIKRO MK2を買いました。メーカーによるとこの製品は音楽制作システム

ということですが、ソフトシンセ(サンプラー)+DAW+コントローラーといった感じの製品です。私はサンプラーとして、そしてリズムパートの打ち込み用パッドとして使うつもりです。

まあ、reface DXはおもちゃ以上の価値があまりなかったけど、こちらは今まで手にしたことのない新しい可能性なので、おのずと差がついたということですね。ちなみに、こないだちょっと書いたreface DXのための5千円貯金はちゃんと始めたので、10ヶ月後にまだ情熱が残っていたら買おうと思います(笑)

このMASCHINE MIKRO、ソフトだけでなく、このコントローラー(4x4=16個の感圧式パッド)にも大いに興味が湧きました。この手の製品は最初、DJとかヒップホップとか、私とは縁遠いクラブ系の、意味のよく分からないジャンルのためのものだという固定観念がありましたが(笑)単純にリズムパートの打ち込み用としても便利そうですよね。長年キーボードでドラムを打ち込んできましたが、はっきり言って鍵盤は打楽器の打ち込みには向きません。ストロークが長すぎてリズムが取りにくいんですよね。特に鍵盤が戻るときの音や振動が気になります。

また、最近はこういったパッドでリズム演奏(打ち込みではなく生演奏)を行う人も多いようです。YouTube等で動画を見て衝撃を受けました(^^;) フィンガードラミング等という言葉もあるようで、うまい人の演奏は、本当に生のドラムと同じように聞こえます。根拠はありませんが、これはきっと私向きです。凄くやってみたくなりました(笑) ちょっと本気で練習してみようかと思っています。

実は最初は、AKAIのMPC STUDIOを買おうと思っていました。サンプラーと言えばAKAIだし、前述の4x4パッドもAKAIのものが定番と言って良いと思います。デザインも薄くてクールです。ただ、最近のAKAIは、かつてのAKAIとは違うようで(そもそも資本が違う?)あまり日本市場を重視していないような雰囲気があります。ソフトウェアの不具合や、製品のサポート体制にも不満の声をちらほら見かけました。

そんな中、MASCHINEシリーズの評判がやけに良いです。このMASCHINE MIKROはMPC STUDIOと同じ価格帯ですが、ちょうど今5千円のキャッシュバックキャンペーンをやっていて、これが決め手でした。イケベ楽器(Amazon経由)で39,800円だったので、実売3万5千円くらいになります。大きさは少しあるけどデザインも格好良いし、Native Instrumentsはソフトシンセのメーカーとしては割と有名なので、安心感もあります。

ちなみにボディカラーは黒と白がありましたが、悩んだ末、黒にしました。白は将来、黄ばんだりしそうで怖かったんですよね(^^;)

一応、モノは既に届いていますが、未知の製品なので、まだちゃんとした使い方すら分かりません。詳しいことはまた後日・・・。

関連リンク

・MASCHINE MIKRO その2 (2015年09月23日)

2015年9月21日

UVI Workstation

16日の日記のその後です。UVI Workstationというフリーのサンプラーを試してみました。基本はプリセットサンプラーのようなソフトでサンプリング機能はありませんが、WAVファイル等の汎用の音声データを読み込んで演奏できます。

試しにmonotribeの音を1つ録音して鳴らしてみました。私はUSBオーディオ・インターフェイスは所有していないので、以前ギターを録るために購入したSOUND on SOUNDを使用しましたが、問題なく綺麗に録れました。波形の編集(前後の無音部分のカット等)にはAudacityを使いました。

このUVI Workstationは単独で動作するアプリとプラグインがあるのですが、どちらも起動してWAVファイルをドラッグ&ドロップするだけで、ちゃんと鍵盤で演奏できました。当然ですがポリフォニック(和音が出せる)だし、ベロシティ情報(鍵盤を叩く強さ)にも反応します。monotribe本体では不可能なので、なんだか嬉しいですね(笑) なお、1つの音を元に低い音から高い音まで広範囲に加工されるわけですが、思ったより自然な音色変化でした。音程ごとに用意した複数のデータを1つの音色として演奏する方法は見つけられなかったけど、サンプラーって普通、そういうことはできないんですかね? あとで調べてみたいと思います。

エフェクトも内蔵しているので(意外と豊富)適当にリバーブをかけて演奏してみましたが、なかなか素晴らしいですね。何よりmonotribeの音が良いです。ちゃんと録音してみて初めて分かりましたが、意外にローノイズですね。十分、使えそうです。

せっかくなので曲も聴きたいと、ネットにあったクラシックの無料MIDIデータをダウンロードしてきてCubaseで演奏させてみました。音色の合う合わないはあるけど、ちゃんとまともに演奏できています。mp3に出力したので、ここに載せようと思ったのですが、どうやればいいか分からなかったので今日は断念。まあ機会があればそのうち(^^;)

それよりも、予想以上に音が良くて楽しかったので、本格的なサンプラーが欲しくなってしまいました。調べてみると、やはり今はソフトサンプラーが主流のようですね。というか、もうほとんどハードサンプラーは絶滅危惧種なんですね。ソフトサンプラー+ハードウェア・コントローラといった構成の製品が主流のようです。まあ確かに、もう小さな液晶画面でチマチマやるなんて耐えられません。PCを使うことで安くできるし、当然の流れなんでしょうね。

2015年9月20日

F1 シンガポールGP 決勝

シンガポールGPの3日目、決勝を見ての感想です。

マクラーレンは2台とも入賞圏を走っていたのに共にトラブルでリタイアという、残念な結果でした。速さがあるときに結果が出ませんね。トップ3は新鮮な顔ぶれでしたが、あまりバトルはなく退屈なレースでした。

2015年9月19日

F1 シンガポールGP 予選

シンガポールGPの2日目、土曜フリー走行および予選を見ての感想です。

上位は、かなり予想外の結果になりました。メルセデスがここまで苦戦するのを見るのは久しぶりです。ここが特殊なコースということなんですかね?

マクラーレンは、2台のうちどちらかはQ3まで行けるかなと思っていましたが、終わってみれば、まだまだ上位とのタイム差がありますね。明日は入賞を目指して頑張って欲しいです。

F1 シンガポールGP 開幕

今週末はF1シンガポールGPです。以下、金曜フリー走行の結果を見ての感想です。

マクラーレンはアロンソが8位につけています。トップから1秒以内ということで、前回までとは大違いですね。コースによって得意不得意があるのは分かっていますが、ここまで差があるんですね。でもこれなら入賞は可能かもしれません。

2015年9月18日

国勢調査

今年は5年ごとの国勢調査の年です。今回は初めてネットによる調査が行われるということで、ちょっと楽しみにしていました。まあ、非常に簡単ですね。各世帯ごとに配布されたIDと初期パスワードでロングインして回答、最後にパスワードを変更して完了です。

入力項目も最小限だし、フォームもよくできているので、ネットショッピングを利用できる程度の知識があれば誰でもできそうですね。ネット調査の期限は20日で、それを過ぎると従来どおり紙の調査票での回答となるようです。

ちなみにネットで入力した内容は10月1日までは修正できるそうですが、これって必要なんですかね。そのためにパスワードを変更させたりするくらいなら、いっそ修正も確認もできないほうが良いように思います。パスワードを覚えとくのも大変ですが、期限をすぎたら忘れちゃってもいいんですよね?(^^;)

2015年9月17日

iOS 9

既存のiPhone/iPad向けにiOS 9がリリースされたので、iPhone 4S、iPad mini (Retina)共にアップデートしました。

iPhone 4Sは稀に見る長期サポートデバイスとなっていますが、さすがにiOS 8の時点でかなり重く、快適とは程遠い状態になっていました。普通に考えれば今回も更に重くなるわけですが、一方でiOS 9は古いデバイスにも最適化され、以前よりマシになるという情報もあり、少し期待していました。

結果は・・・あまり違いが分かりませんね(^^;) ただ、iOS 8はスクロールが引っかかるような動きが多かったけど、それがなくなったような気がします。まあ、もう少し使ってみないとハッキリしませんが、特に重くなったりはしていないので、そこは安心しました。

また、これはiPadのほうで気づいたのですが、画面の明るさの自動調整が敏感になったのか、同じ場所に座って使っていても、本体の向きを変えたりするとすぐ明るくなりすぎてしまうという現象が出ています。かなり使いづらいので、自動調整は切ってしまいました。昔もこんな現象があったけど、ホント最近のアップルのOSは、直ったり戻ったりの繰り返しですね。

そういえば他にも、iOS 8.4.1くらいからでしょうか、Wi-Fi同期がまた不調になっているんですよね。iTunesアプリに表示されないことが多いです。8.3は完璧だったのに・・・。何度か試した限りでは9も同様のようです。iOSじゃなくiTunes側の問題かなぁ。

2015年9月16日

KORG monotribe その後4

2012/8/16の日記のその後です。買っても、おもちゃとしてしか使わないだろうという事前の予想どおり、全く使っていない我が家のmonotribeですが、久々にネットで情報収集していたら、ソフトウェアのバージョン2.1が出ていました。2年半くらい前に出ていたようですが、いちおうアップデートしてみました。

なんでも、このバージョンではSYNC IN端子をCV/GATE入力として使うことが可能になったそうです。これは何気に凄いですね。CV/GATEというのはMIDI登場以前の時代に主流だったシンセをコントロールするための仕組みです。さすがにあまり詳しい知識はありませんが、MIDIをCV/GATEに変換する機器もあるので、そういうのを使えばmonotribeが音源モジュールとして使えることになるのだと思います。そうなれば、おもちゃ脱却ですね!(笑) でも実際には、これを実現するには1万円以上の出費を覚悟しないといけません。monotribe本体の値段がそれくらいだし、更なる無駄遣いという気もします(^^;)

また、monotribeは改造によってMIDI IN端子を実装することが可能だそうです。ネットに回路図が公開されていて、更にパーツ一式がキットとして販売されていたりもします。こちらはお金より手間がかかりますが、ちゃんと動くなら、CV/GATEよりずっと実用的ですね。

でもどちらにせよ、モノフォニックでベロシティセンスもない音源なので、どれだけ使えるかは未知数です。monotribeを音源として本格的に活用するなら、サンプリングして使うのがベターかもしれませんね。せっかくのアナログシンセをデジタル化してしまうのは惜しい気もしますが、自分で作った音が作品で使えるとなれば、それはそれで楽しそうです。

私はサンプラーを所有したことはありませんが、昔から憧れはありました。かつて一世を風靡したAKAIのSシリーズとか、何度も中古で買おうかと悩みました(^^;) まあ、今やるならPCのソフトサンプラーですかね。フリーのものもあるようなので、良い機会だし何か試してみたいと思います。

ちなみに、monotribeは既に販売が終了されているようですね。ちょっと残念ですが、コンセプト的には後発のvolcaが近いし、まあ仕方ないですね。

関連リンク

・UVI Workstation (2015年09月21日)

2015年9月15日

Windows 10とPT2

Windows 10をインストールしてから1ヶ月半ほどたちました。ここしばらくはあまりいじっていないのですが、最近アースソフトのPTシリーズが突然Windows 10で動かなくなったという不具合が多発しているようです。インストールしてちょうど1ヶ月で動かなくなるという怪情報(?)もあり、心配になったので試してみました。なんと、私のPT2も動きません!

Windows 10をインストールした頃は問題なく動いていました。そのあとは試していないので、いつ頃からおかしくなったのかは分かりませんが、何らかの更新プログラムの影響ですかね。それとも本当に1ヶ月で何か変わるのでしょうか・・・。こういうことがないようにテスト環境を作って事前にチェックしているわけですが、最初は動くけど後から問題が出てくるというのは困りますね。対処のしようがありません。でもまあ、早まってメインOSにしなくて良かったです。(今はまだ同じマシン内のWindows 8.1がメイン)

ドライバの問題なら、今後まだアースソフトが対応してくれる可能性もあるので、しばらく様子を見たいと思います。

関連リンク

・Windows 10とPT2 その後 (2015年10月16日)

2015年9月14日

YAMAHA DX7II その後5

11日の日記のその後です。シンセの上のPCテーブルを自作しました。未使用時に邪魔にならず、手間もお金もかけない方法をずっと考えていたのですが、壁際に設置するという点を利用しました。

私のMacBook Airはだいたい30x20cmなので、まず30x25cmと30x20cmの化粧合板を買いました。2つで千円くらいです。小さい板は安いですね。これを金折(L字型の金具)を使ってL字に連結し、それを逆さまにして前回同様スピンドルケースの上に置きました。大きいほうの板がテーブルで、小さいほうはキーボード台と壁の間に差し込まれる感じになります。これで、テーブルの前方に力がかかっても、もう片方の板が壁に突っ張って安定させます。まあ素人工作なので仕上げは少し雑ですが、両腕の重さくらいなら問題ないはずです。

私のMacBook Airはだいたい30x20cmなので、まず30x25cmと30x20cmの化粧合板を買いました。2つで千円くらいです。小さい板は安いですね。これを金折(L字型の金具)を使ってL字に連結し、それを逆さまにして前回同様スピンドルケースの上に置きました。大きいほうの板がテーブルで、小さいほうはキーボード台と壁の間に差し込まれる感じになります。これで、テーブルの前方に力がかかっても、もう片方の板が壁に突っ張って安定させます。まあ素人工作なので仕上げは少し雑ですが、両腕の重さくらいなら問題ないはずです。

設置してみると高さが少し低いような気がしたので、スピンドルケースの下に更に1cm厚くらいのコルク板を挟みました。こうやって高さを自由に変えられるのもメリットですね。コルクはすべり止めにもなるので一石二鳥でした。

使い勝手は良好ですが、作ったあとで気づいた改善点が2つほどあります。まず、もう少し厚みのある板のほうが良かったかもしれません。今回のは9mmですが、これだと長いネジが使えません。強度的に心配だったので板と板の連結部もネジ止めしました。でも板が厚くなると見た目が悪くなるので、そこは悩ましいですね。また、壁側は板ではなく、ウォールシェルフ(こういうの)等のブラケットでも良かったかもしれません。そのほうが工作が楽でした。次に作る機会があれば(ないない(^^;) )そうしたいと思います。

これで本格的に作業ができるようになったので、MacBook Airの音声出力はパッチベイに立ち上げて、左右にあるスピーカーで聴けるようにしました。USB端子にはハブを介してMIDIインターフェイス等も繋ぎました。また、古いMacBookの充電器が余っていたので、こちらに常設しました。長時間の作業も安心です。

こうなると、次はマウス台が欲しいですね(^^;) DX7IIの右のほうはボタンが並んでるけど、硬めの板にゴム足がついたようなパッドを作れば、その上で作業ができそうです。ちょうど良い素材が見つかれば、作ってみたいですね。

関連リンク

・YAMAHA DX7II その後6 (2015年09月28日)

・シンセの上のPC台 (2018年05月16日)

2015年9月13日

Logicool Z120BW

一昨日の日記のその後です。シンセのためにPC用の小さなアクティブ・スピーカーを買いました。モノはLogicoolのZ120BWです。1,500円くらいでした。

最初はもう少し大きめの3千円くらいの製品にしようと思って探していたのですが、これ、Amazonでやけに評判がいいんですよね(^^;) 既に生産は終了しているようですが、安いしデザインも悪くないし、即決しました。さっそく試してみましたが、非常に満足です。思ったより低音も出るし、高音までバランスよく美しく鳴ってくれます。0.6Wなので大きな音は出ませんが、今回の用途にはこれで十分です。やはりFM音源+デジタル・リバーブは最高ですね。ちゃんとステレオ空間の真ん中で聴かないとだめだと再認識しました(笑)

設置はゴム製のブロックを台にしてあります。左右のスピーカーは逆に配置してありますが、これは配線の都合です(^^;) この手のスピーカーは片方のスピーカーに(たいてい右側に)アンプが内蔵されていて、そちらにケーブル類を接続するようになっているのですが、主要な機材が左側にあるので、このほうが都合が良かったのです。音声は変換ケーブルなどを介してパッチベイに繋いであるのですが、その接続も左右を逆にしてあります。

設置はゴム製のブロックを台にしてあります。左右のスピーカーは逆に配置してありますが、これは配線の都合です(^^;) この手のスピーカーは片方のスピーカーに(たいてい右側に)アンプが内蔵されていて、そちらにケーブル類を接続するようになっているのですが、主要な機材が左側にあるので、このほうが都合が良かったのです。音声は変換ケーブルなどを介してパッチベイに繋いであるのですが、その接続も左右を逆にしてあります。

電源はUSBから取る仕様ですが、iPhoneに付属していたACアダプタが余っていたので、それを使いました。コンパクトで便利ですね。

しかし、アクティブ・スピーカーは昔と比べて、もの凄い進化を遂げていますね。一昨日の日記で書いた古いのと比べると別次元です。可能なら直そうと思って取っておいたけど、このまま捨てることにします。2015年9月12日

TVTestでの予約録画 その後2

8月7日の日記のその後です。あれから1ヶ月ほどたちましたが、2つのTVTestで問題なく2番組同時録画ができています。一度も失敗していません。

ただ何度か、2つとも録画が終わったのに、PCがスリープしないままになっていることがありました。前回も書いたとおり、そのあたりは人間が考えて予約設定しなければならないので、いちばん最後の予約のほうでスリープするよう設定しているつもりなのですが、やはりたまになるような気がします。まだ原因が分かりません。

まあ、どちらにせよTTRecでの予約録画じたいはほぼ完璧なので、自室のPCのほうに置いてあるFriioも同じ環境を整えました。これで3番組重なっていても予約録画が可能ですが、さすがに使う機会はあまりありません(^^;)

2015年9月11日

YAMAHA DX7II その後4

一昨日の日記のその後です。予告どおり、シンセの上にPCを置くことを考えてみました。今日は第一弾です。

私のキーボード・スタンドはX型なので、純正以外のオプションを取り付けるのはなかなか難しいです。そこで、奥行きがある板をシンセの下に敷くことにしました。

私のキーボード・スタンドはX型なので、純正以外のオプションを取り付けるのはなかなか難しいです。そこで、奥行きがある板をシンセの下に敷くことにしました。

具体的には、90cm×45cmの化粧合板を買いました。千円もあれば買えるだろうと思ったら意外と高く、1,700円くらいかかりました。剥き出しの板なら安いんでしょうけどね。でも色は黒なので、パッと見、全く違和感ありません。奥行きはDX7IIが30cmくらいなので、これで奥に15cmほどのスペースができたことになります。そこに何らかの台を付けてPCを置きたいと思っています。

試しにDVD-Rの50枚用スピンドルケース2つを台にしてMacBook Airを置いてみました(^^;) 高さ的にはこのくらいが良いですかね。ただ、さすがにこんな置き方では不安定です。キーボードはなんとか打てますが、トラックパッドは手前に支えがないので操作できません。市販のラップトップスタンドのようなものを利用するのも手ですが、PCを置いていないとき(作業のとき以外ほとんど置かないはず)邪魔になるのは嫌です。ここはちょっと考えないといけませんね。

スピーカーも置きたいと思っているので、試しに部屋の隅に放置してあった古いPC用のアクティブ・スピーカー(壊れている)を置いてみました。このくらいのサイズなら問題ありませんね。実は、ちゃんとしたスピーカーはこのシンセの反対側にあるのですが、演奏時に後ろから音が聞こえてくるという変な環境なので、何か小さいのを買おうかと思っています。大きな音は出さないので、安いPC用で十分です。

でも、なんだかんだで小さな出費が積み重なりますね。reface DXへの道は遠い!(^^;)

関連リンク

・Logicool Z120BW (2015年09月13日)

・YAMAHA DX7II その後5 (2015年09月14日)

2015年9月10日

iPhone 6s

アップルからiPhone 6s / 6s Plusが発表になりました。6 / 6 Plusの後継機で見た目はほとんど変わっていませんが、3D Touchという面白い新機能を搭載してきました。画面をタッチしたあと更に押し込む(圧力をかける)と別のアクションを起こすことができるという、GUIの新提案です。

まっ先に連想したのは、キーボード(シンセサイザー等の鍵盤)のアフタータッチですね。興味ない方はご存知ないと思いますが、多くのシンセは、例えば鍵盤を押したあと更に押し込むことでビブラートがかかったり音色が変化したりする機能があります。直感的な操作なので、なかなか便利です。今後、これを利用した面白いGUIがたくさん生まれそうですね。個人的には大いに期待したいです。

できれば、せっかくアフタータッチができるようになったのだから、もう1つのイニシャルタッチ(最初に鍵盤を押したときの強さによる変化)も実現できると面白いですね(^^;) シンセの場合は主に音量が変わるわけですが、これもアイデア次第でいろいろなことができそうです。圧力が計れるならソフトウェアで実現できそうな気がするんですが、どうなんですかね。アップルの説明を見ただけでは、よく分かりませんが、この2つを区別していないだけかもしれません。

iPhone以外にも、巨大なiPad ProやiPad mini 4等が発表されています。Proはどういう層が買うんですかね。まあ、何を出しても欲しがる人はいると思うので選択肢が増えるのは良いことですが、ならばiPhoneも以前のような小さいモデルを出して欲しいですね。小さいもの好きとしては結構、切実な願いです(^^;)

とはいえ、私の4sも最新のOSで使うとかなり重く、快適と言うには程遠くなっています。来週リリースされるらしいiOS 9を入れてみて、その結果によっては、観念して6sを買ってしまうかもしれません。

2015年9月 9日

YAMAHA DX7II その後3

昨日(一昨日)の続きです。調子に乗って古い機材をどんどん出していますが、おかげで楽しくなってきました(^^;) この勢いで、久々に何か作品を作ろうかと思っています。

モノ作りにおいて、制作環境は非常に大事です。これまでのセッティングは演奏するには問題ありませんが、打ち込みをするとなるとMIDIの接続に1つ不満があります。音源は2台だけですが、問題はMIDIコントローラです。今はキーボード(DX7II)、MIDIギター(GI-20)、PCと3つもあるんですよね。これら全てをMIDI THRU端子を利用してデイジーチェーン接続するのは、さすがに無理がありそうです。

モノ作りにおいて、制作環境は非常に大事です。これまでのセッティングは演奏するには問題ありませんが、打ち込みをするとなるとMIDIの接続に1つ不満があります。音源は2台だけですが、問題はMIDIコントローラです。今はキーボード(DX7II)、MIDIギター(GI-20)、PCと3つもあるんですよね。これら全てをMIDI THRU端子を利用してデイジーチェーン接続するのは、さすがに無理がありそうです。

そんなわけで、今はキーボードしか繋げていません。MIDIパッチベイやマージャー等があると良いのですが、調べたら意外と高い(2万円とか)ようです。というか、もう古い機材のために大きな出費はしたくないんですよね。そんな余裕があるならreface DXを買います(笑)

と、そんなことを考えていて思い出しました。私は古いMac用のMIDIインターフェイス、Mark of the UnicornのMIDI Expressを持っています。現在でも販売されているシリーズの初代モデルです。昔、4トラックMTRとMIDIシーケンサー(Performer)をSMPTEで同期させるために買いました。USB以前の、モデム/プリンタポート(RS422)用のデバイスなので、さすがにMIDIインターフェイスとしてはもう使い物にならないのですが、これにはMIDIパッチベイの機能もあり、そこは単体でも使えるのではないかと気づきました。

試してみたところ、うまくいきました。取説が見つからないのでプリセットを片っ端から試してみたのですが、"Merge All"という設定が使えました。これはつまり、4つあるMIDI INからの信号が全てマージされ、6つあるMIDI OUT全てに出力されるという設定ですね。大げさだけど、これでOKです。

というわけで、ラックの上に置いて常用することにしました。これでDX7IIのほうは常にローカルコントロールをオフにして(キーボードと音源部を切り離して)使えます。音は少し劣化してるけど鍵盤の状態は非常に良いので(もう1台のM1のほうはだいぶいかれてます)マスターキーボードとして活用できそうです。

しかし上に置いたGI-20は、やはりなんとか合うネジを探してきてラックに入れたいですね。MIDI Expressより奥行きがあるので安定しません。実は、もう1つ3Uのラックもあるのでそれを使いたいところですが、ハーフラック用のアダプタがもうないんですよね・・・。調べたら2千円くらいするみたいだし、なんかもったいないです。

ちなみに次は(以前もちょっと書きましたが)シンセの上にノートPCを置くスペースを作ることを考えています。これも、なるべくお金をかけずにDIYでやる予定です(^^;)

関連リンク

・YAMAHA DX7II その後4 (2015年09月11日)

・YAMAHA DX7II その後6 (2015年09月28日)

・MIDI Express 電池交換&設定 (2018年04月24日)

2015年9月 8日

YAMAHA DX7II その後2

昨日のその後です。改めて2つのシンセを交互に比較試聴してみて気づきました。DX7IIは非常にノイズが多いです・・・。サーっというヒスノイズのような音が常に入っていて、更にブーンというハムノイズも僅かに聞こえます。ただ、前者のノイズはヘッドフォン端子からも聞こえるので、おそらく本体の問題ですが、後者は配線などを見直せば改善するかもしれません。

まあどちらにせよ80年代の製品ですから、経年劣化はあるでしょうね。コンデンサ等のパーツの寿命かもしれませんが、さすがにそこまでいくと直す知識も根性もありません(^^;)

それに比べてJV-880の瑞々しいこと(笑) こちらはエフェクター内蔵なのでSE-50を通していない分、経路がシンプルですが、ノイズも全く気になりません。調べてみると、この機種は1992年発売らしいので、我が家の中でいちばん新しいシンセなのですね。まあ、monotribeもあるけど(^^;)

関連リンク

・YAMAHA DX7II その後3 (2015年09月09日)

2015年9月 7日

YAMAHA DX7II その後

8/30の日記のその後です。やはり古いシンセにはエフェクターがないと寂しい・・・ということで、週末に古いマルチ・エフェクターをセッティングしました。4Uラックケースにいろいろ入っていたので、他の機材もそのまま使うことにしました。

まず写真のラックケースの下から2段目にあるのがエフェクターで、左がBOSSのSE-50です。昔、マルチ・エフェクターが欲しくて中古で買ったものです(^^;) 例によって内蔵電池が切れていたので交換しました。その右にあるのはBOSSの同じシリーズのコンプレッサー/リミッター CL-50ですが、これはもう使わないかもしれません。

まず写真のラックケースの下から2段目にあるのがエフェクターで、左がBOSSのSE-50です。昔、マルチ・エフェクターが欲しくて中古で買ったものです(^^;) 例によって内蔵電池が切れていたので交換しました。その右にあるのはBOSSの同じシリーズのコンプレッサー/リミッター CL-50ですが、これはもう使わないかもしれません。

次に、ラックのいちばん下の段にあるのが、私が所有しているもう1台のシンセ、ローランドのJV-880です。音源モジュールなのでMIDIケーブルを繋いで、DX7IIの鍵盤で弾けるようセッティングしました。シンセは当時KORG M1の1台だけしか所有していなかったので、音色バリエーションや発音数、ティンバー数を増やす目的で購入しました。(これも中古) M1同様PCM音源ですが、音はかなりキャラクターが違います。調べてみると中古市場では今でも根強い人気があるようですね。売ってreface DX購入資金にでも充てようかな?(笑)

ラックの上から2段目にあるのはパッチベイです。本当はシンセやエフェクターは全てミキサーに繋いでおきたいのですが、チャンネル数が足りないので、これで切り替えて使います。前面に何も接続されていない状態で、DX7II→エフェクター(SE-50)→アンプ(ミキサー)という順番で信号が流れるように接続しました。エフェクターをスルーしたい場合やJV-880を鳴らしたい場合は、前面にパッチケーブルを2本(ステレオなので2本)挿してバイパスします。ローテクですが、何気に便利ですよね。こちらはチャンネル数にまだまだ余裕があるので、もっと機材が増えても大丈夫です(笑)

最後に最上段ですが、これはAC電源です。わざわざラックマウントタイプの電源を使うなんて贅沢ですが、昔どこかの店で激安で販売されていたものを衝動買いしました(^^;) いくらくらいだったのかは覚えていませんが、当時、仲間内みんなで買いに走った記憶があります。まとめて電源オンにできるし、配線がケース内で完結するのが良いですね。

ちなみにラックケースの上に置いてあるのは、ローランドのギターシンセ用のMIDIインターフェイス GI-20です。今回これをCL-50のかわりにラックに入れようとしたのですが、なんとハーフラック用のアダプタのネジが合いませんでした。BOSSはローランド傘下なのに、互換性ないんですね・・・。というわけで、とりあえず上に置いてあります(^^;)

以上、これでDX7IIにデジタルエフェクターをかけた状態で使えるようになりました。やはりFM音源+デジタル・リバーブは良いですね。しかし、ほとんど90年代の機材ですが(しかも中古ばかり)何1つ故障していませんでした。やはり日本製品は素晴らしい!(笑)

関連リンク

・YAMAHA DX7II その後2 (2015年09月08日)

2015年9月 6日

F1 イタリアGP 決勝

イタリアGPの3日目、決勝を見ての感想です。

マクラーレンは入賞すら期待できなくなってしまったので今回はライコネンを応援しようと思っていたのですが、その期待は1周目で打ち砕かれてしまいました(^^;) 結局ベッテルが2位だし、これが実力差なんでしょうね・・・。

2015年9月 5日

F1 イタリアGP 予選

イタリアGPの2日目、土曜フリー走行および予選を見ての感想です。

マクラーレンは予想どおりの結果でしたが、フェラーリが地元で良い結果を出せたのは良かったですね。ライコネンの優勝を期待します。

2015年9月 4日

F1 イタリアGP 開幕

今週末はF1 イタリアGPです。以下、金曜フリー走行の結果を見ての感想です。

マクラーレンは前回と同じですね。ライバルはマノーという感じです。更にバトンのクルマにはトラブルも出たようで、先が思いやられます。

2015年9月 3日

Yongnuo Wireless Flash Trigger RF-603II その後2

5/20の日記のその後です。昨日、日記に載せるために写真を撮ろうとしたところ、ストロボ側のワイヤレスアダプタの電源が入れっぱなしだったことに気づきました。どうやら、その3日前の撮影のあと切り忘れたようです。

電池は大丈夫だろうかと思って使ってみたところ、案の定、動作しませんでした。この機器、電源の切り忘れは厳禁ですね。もともと消耗していたのかもしれないけど、僅か3日で使えなくなるとは・・・。切り忘れたら、次はもう使えないと考えておいたほうが良さそうです。

とはいえ、乾電池ではなくeneloopを入れてあったので、充電済みの予備の電池に交換して事なきを得ました。この手の機器はいつ電池が切れるか予測できないので、予備は必携ですね。ちなみにストロボ本体もeneloopですが、ストロボは電池が減ってくるとチャージの時間が長くなるので、とても分かりやすいです。

2015年9月 2日

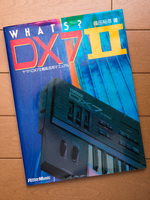

WHAT'S? DX7II -ヤマハDX7II徹底活用マニュアル-

復旧したDX7IIを毎日のようにいじっているのですが、かなり使い方を忘れています。ヤマハのサイトからダウンロードしたPDFのマニュアルはあるのですが、画質が悪く読みにくいので、かなり昔に購入した「WHAT'S? DX7II -ヤマハDX7II徹底活用マニュアル-」という本を読み返しています。

この本、私が高校生くらいのときに買ったものです(^^;) 著者は福田裕彦さんで、出版社はリットーミュージック。1987年に出たものなので、もうすぐ30年ですね・・・。当然、既に絶版なのですが、ネットを検索したら意外とヒットしました。中古で1万円くらいで売っている店もあって、これはお金に困ったら売れますね!(笑)

この本、私が高校生くらいのときに買ったものです(^^;) 著者は福田裕彦さんで、出版社はリットーミュージック。1987年に出たものなので、もうすぐ30年ですね・・・。当然、既に絶版なのですが、ネットを検索したら意外とヒットしました。中古で1万円くらいで売っている店もあって、これはお金に困ったら売れますね!(笑)

ちなみに私がこの本を買ってから実際にDX7IIの実機を手に入れるまで、10年以上かかっています(^^;) 実機を持っていないのにマニュアル本を買うというのも今の価値観では考えられませんが、昔は欲しくても買えないものがたくさんあって、気を紛らすためによく本を買ったりしていたんですよね。

そういや8bit全盛期のパソコンとかもそうでした。だから、持ってない機種にも異様に詳しかったりします(笑) 最近は、そこまで欲しいものってなかなかないですね。お金を貯めて買おうって発想すらないもんなぁ。毎月5千円ずつ10ヶ月貯金してreface DX買おうかな?(^^;)2015年9月 1日

SONY RM-PLZ530D その後

7/30の日記のその後です。新しい学習リモコンを購入してから1ヶ月ほどたちました。

なかなか快適です。基本的な機能については前回の感想からほとんど変わっていませんが、やはり赤外線の出力が大きいのが凄く良いですね。ボタンも軽く押すだけで動作するので、操作感も最高です。

たまに、どのボタンに何を学習させたか忘れてしまうことがあって、液晶画面がないことが残念に感じたことはありますが、それ以外はほとんど不満はありません。

ちなみにこのリモコン、裏側がカマボコ型になっていて、通常はボタン面を下にして置くのが正しいようです。埃になりにくいというメリットがあるのですが、その反面、テーブル等に置いたままボタンを押すのが困難です。私は普段そういう使い方はしませんが、その点は要注意かもしれません。

また、裏面にして置く習慣ができると、他のリモコンもそうしたくなって困ります。例えばPS3のBDリモコンは形が似てるので、何度かやってしまいました(^^;) このリモコンだけは学習できないので(赤外線式じゃないので)ホント困ります。